Corona Viruz Disease 2019 (Covid-19) bukan saja menumbangkan ratusan dan ribuan nyawa manusia di dunia. Tetapi, juga segala egosentrisme manusia. Yang tidak kalah parah, hipotesa kultural warga Nahdliyyin pun ikut tumbang. Pengalaman di bulan Ramadan ini perlu sedikit diurai.

Pertama, ketika pandemi Covid-19 merajalela, banyak pondok pesantren meliburkan kegiatan belajar-mengajar mereka. Para santri diberikan kesempatan pulang ke kampung halaman masing-masing.

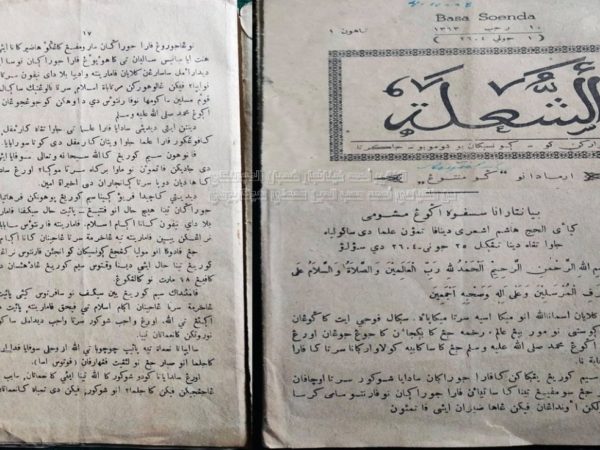

Dalam rangka tetap menjalin tali silaturahmi dan intelektual, kiai-kiai karismatik dan gus-gus kredibel memanfaatkan media sosial. Mereka menyelenggarakan pengajian online; membacakan kitab-kitab kuning dan mengkajinya secara live streaming.

Kedua, kenyataan tidak sebanding dengan harapan. Para kiai dan gus yang tampak karismatik di pondok pesantren itu seakan kehilangan aura mistis dan tidak lagi gagah di dunia maya.

Kegagahan kultural selama ini tampak runtuh berkeping, terbukti setelah ada penelusuran jejak digital yang memperlihatkan pengajian online mereka sepi peminat.

Kenyataan ‘pahit’ semacam itu menimbulkan kecurigaan atas ribuan santri yang pulang kampung.

Apakah mereka betul-betul menikmati perpisahan dengan para kiai, ataukah memang inilah realitas sosial santri milenial.

Sekalipun sebagian santri di kampung terhubung dengan para kiai dan gus mereka melalui media online namun jumlahnya tidak seberapa.

Sementara di kubu sebelah, pengajian online yang diisi oleh AA Gym atau Abdul Somad, misalnya, diikuti oleh jutaan pemirsa.

Live streaming mereka bagai tontonan mendebarkan yang dinanti-nantikan. Ditambah lagi ada realitas lain yang ganjil, yakni munculnya ustaz-ustaz ‘pragmatis’ yang hanya mengejar viral dan sering mengabaikan kualitas konten. Jumlah golongan terakhir ini pun menarik banyak penonton.

Dua persoalan di atas menjadi pengantar mempertanyakan metode bandongan yang penuh berkah.

Apakah metode dakwah tradisional semacam itu sudah tidak lagi menarik minat generasi milenial? Tentu kita tetap berharap kiai-kiai sepuh tetap menjaga warisan tradisi.

Namun, tidak ada salahnya pemuda-pemudi Nahdliyyin mempertimbangkan konsep al-muhafazoh ‘alal qodimis solih wal akhdzu bil jadidil aslah.

Metode pengajian yang klasik-tradisional ternyata terbukti sepi peminat, dan juga tidak mampu menembus ruang-ruang publik yang lintas batas.

Sepinya peminat atas pengajian online dari kiai-kiai dan gus-gus karismatik NU menjawab rasa penasaran kita semua mengenai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2018 kemarin.

Denny JA pernah merilis 5 ulama nasional berpengaruh dan efek elektoral mereka. Nama-nama yang muncul disebut paling berpengaruh secara berurutan: Abdul Somad, Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Aa Gym, dan Rizieq Shihab.

Temuan LSI tersebut tidak satu pun merepresentasi warga Nahdliyyin. Namun, hasil survei LSI masih bisa disangkal. Misal, kita mengatakan bahwa ulama-ulama NU lebih fokus mengaji kitab kuning dari pada mengurusi urusan politik.

Namun, kenyataan ‘pahit’ berupa sepinya peminat generasi android yang mengikuti pengajian online kiai-kiai karismatik dan gus-gus kredibel di bulan Ramadan ini adalah realitas sosial yang tidak bisa disangkal.

Secara kualitas konten. kekayaan khazanah intelektual pesantren sangat melimpah. Namun, semua itu akan tergeletak sia-sia dan percuma bila sepi peminat.

Hal ini berkorelasi dengan suatu karakteristik dunia baru yang sedang dihadapi, yakni dunia digital atau ruang maya (cyber space).

Kehadiran dunia baru ini menantang dunia lama kita. Bilik-bilik pesantren beserta seluruh sistem nilai pembentuknya harus mampu bergeser dan turut eksis di dunia baru tersebut.

Misal, di dalam dimensi sosial-kultural tradisional pesantren, para santri mencari berkah dari para kiai dan gus. Namun, di dunia sosial-digital yang baru ini, kita mencari subscibers.

Dunia lama dan dunia baru tidak untuk saling dipertentangkan. Dua-duanya hadir membawa keunikan identitas dan aturan main tersendiri.

Karenanya, inilah momentum bagi para muda-mudi Nahdlyiin berdakwah dengan metode kontemporer sesuai kecenderungan publik.

Jika aturan main ini tidak diindahkan maka jangan salahkan realitas yang terasa menyakitkan.

Ada benarnya ucapan Nadirsyah Hosen yang menyebut, “kekuatan NU yang bertumpu pada lokalitas menjadi ambyar begitu diviralkan di media sosial.”

Pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan dari follower yang merasa senang menemukan banyak kajian kitab kuning namun kebingungan memahami konten karena disampaikan dalam bahasa lokal Jawa. Ini salah satu latar belakang sepinya peminat pengajian online kiai-kiai NU.

Al-thariqah ahammu min al-maddah (metode lebih penting dari materi). Dari segi konten, tawaran para kiai dan gus karismatik dari NU jauh lebih berkualitas dibanding dari ustaz-ustaz pragmatis yang hanya mengejar viral dan peningkatan jumlah subscribers.

Tetapi, konten yang bagus dari kiai dan gus NU tersebut sepi peminat karena disajkan dengan metode klasik yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan.

Generasi milenial adalah generasi yang simple, mencari kemudahan, sederhana, dan konten-konten yang menghibur.

Teknologi itu pun diciptakan untuk memfasilitasi efisiensi dan efektifitas sebagai kebutuhan dasar manusia.

Tidak salah bila generasi android ini jauh lebih tertarik pada konten How To, panduan praktis dan teknis, bukan wacana berat, penalaran rumit, serta proses yang panjang. Jika ini belum tercapai maka sepinya peminat ceramah online kiai dan gus dari NU bukan salah siapa-siapa lagi. Tulisan ini sudah pernah tayang di https://www.tribunnews.com. [HW]