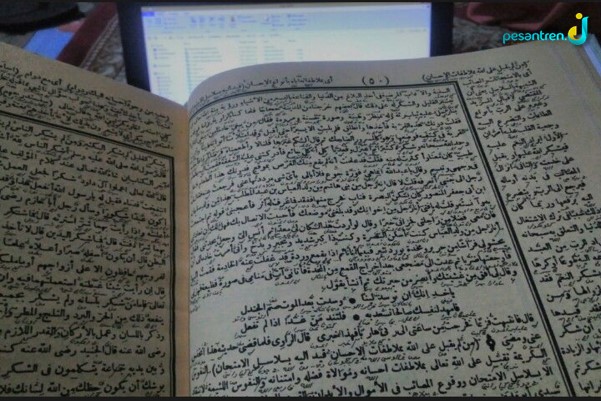

Setelah Lebaran Ketupat atau Kupatan (di kampungku di Losari-Cirebon sana disebut Bada Lontong, karena pake lontong, bukan ketupat), para aktivis pengajian online harus “rembugan” bahwa pengajian online harus kita orientasikan menuju apa yang dulu kita sebut sebagai “aktualisasi” atau “kontekstualisasi” kitab kuning, atau kitab pesantren, atau turats (sebetulnya saya tidak begitu “sreg” dengan istilah aktualisasi dan semacamnya, namun tak apa).

Di munas alim ulama Situbondo thn 1983 dan Muktamar NU tahun 1984 yang digelar di situbondo juga, orang NU tak hanya mencatat sejarah NU menerima asas tunggal Pancasila dan Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, namun juga ada diskusi serius tentang kitab kuning, dalam forum yang kita kenal sebagai bahtsul masail (BM).

Beberapa catatan mengabarkan bahwa forum BM adalah forum yang pertama kali mencuatkan nama Kiai Sahal Mahfud di tingkat nasional. Salah satu poin pentingnya adalah, Kiai Sahal mengatakan kitab-kitab putih (karya ulama kontemporer) sah menjadi rujukan keagamaan. Beliau mengambil contoh kebolehan “land reform” diambil dari kitab putih/baru. (Jika catatan ini keliru, tolong dibenarkan, saya menulis ini mengambil dari ingatan belaka).

Diskursus kitab putih makin kuat dibicarakan di munas NU di Cilacap (tahun berapa ya, yang jelas sebelum muktamar Krapyak). Bahkan di sini muncul kata-kata yang “menakutkan” dalam dunia keagamaan: tajdid. Munas Cilacap di Pesantren Kesugihan ini ramai sekali, salah satunya Gus Dur mulai di goyang-goyang, karena dinilai sering membuat “keributan”, termasuk di antaranya soal uluk salam yang diganti selamat pagi, dan seterusnya.

Di Muktamar Krapyak (1989), angin pembaruan di NU makin kencang, saya kira salah satunya disebabkan oleh pergaulan kiai2 yang makin terbuka, terutama bahwa kiai makin akrab dengan aktivis NGO (sudah banyak yang bahas ini, plus minus NGO masuk NU). Ada statement Kiai Said Aqil yang menarik dalam satu diskusi di PBNU jelang muktamar Makassar. Dia bilang, “Di muktamar Krapyak, Kiai Ma’ruf Amin itu meh liberal.” Meh itu artinya hampir. Kiai Ma’ruf yang ada di samping Kiai Said cuma mesam-mesem.

Lalu di Munas NU Lampung, muncullah keputusan yang segar dan diskursif: dari “qauli” ke “manhaji“.

Dari satu peristiwa ke peristiwa yang secara sederhana saya sampaikan di atas, sudah cukup menggambarkan karakter NU: pelan, pelan, pelan, tapi pasti, dan pada waktunya akan “sampai” jua.

Di luar event-event besar itu, ada kegiatan-kegiatan kecil yang cukup populer dan berhasil menjadi magnet banyak aktivis NU, baik para kiai muda pengasuh pesantren atau aktivis NU yang bergerak mula-mulanya di PMII. Kegiatan itu bernama “halaqah“. Jika BM sifatnya lebih tertutup dan dengan metode yang ada “pakem”, maka halaqah bersifat terbuka, baik dari sisi peserta, metode diskusi hingga tema. Ilmu-ilmu sosial kritis tumpah ruah di sana. Konon, Kiai Sahal rajin buka kamus populer gegara halaqoh ini. Tak hanya perkara serius yang muncul di halaqah, tapi humor-humor baru juga bermunculan.

Jika di forum BM “manhaji“, “tajdid“, “kitab putih”, para kiai masih kikuk-kikuk karena takut “kualat” salafuna sholeh, maka halaqah (di KBBI tertulis “halakah”, biasa, KBBI alergi Q) tak hanya menjadi forum atau majelis ilmiah, tapi juga menjadi gerakan sosial: dari mulai advokasi tanah hingga kritik-kritik tajam yang ditujukan pada rezim militer. Istilah halaqah, dengan tokoh-tokohnya seperti, sekedar menyebut contoh, Kiai Irfan Zidni, Kiai Masdar, dll, menjadi sangat populer dan dianggap keren. Tak menunggu lama, istilah itu dipakai juga di pesantren-pesantren, di NU tingkat cabang (kabupaten).

Halaqah ini buah rintisan kiai-kiai sejak muktamar dan munas situbondo itu, dan event-event NU setelahnya. Ini buah dari pembacaan ulang (kontekstualisasi, aktulisasi) kitab-kitab klasik, utamanya fikih, dan (mungkin) tasawuf. Banyak jejak-jejak halaqah ini, mulai dari kader ulama/aktivis, kelompok studi, LSM, dan tentu saja buku-buku.

Itu semua kegemilangan para guru dan senior kita di akhir abad 20, yang mulai redup di 10 tahun bertama abad 21.

Nah, sekarang, dengan konteks dan latar belakang yang berbeda, tanda-tanda pembacaan ulang atas kitab-kitab klasik muncul lagi. Pemicunyanya dua hal:

1. Teknologi,

2. Ultra konservatif yang menguat (politisasi islam, skruptualisme, dll),

3. Dan wabah yang sedang mendera kita juga ikut memicu pengajian online, sedikit atau banyak.

Dengan variasi dan tekanan yang berbeda-beda, Mas Ulil (saya terbiasa menyebut Mas, susah sekali diubah) dari Bekasi, Gus Baha dari Rembang, Cak Moqsit dari Depok, Kang Faqih dari Cirebon, Gus Ma’ruf Khozin dari Surabaya, Gus Kautsar dari Kediri Ploso, Gus Awis (Afifuddin Dimyati dari Peterongan), dan Mba Nur Rofiah dari Depok Mbak Zamiumsa’diyah (masih belajar di belanda), adalah sedikit contoh nama-nama yang punya potensi untuk membuka lembaran baru “aktualisasi” kitab-kitab klasik. Nama-nama kiai pelaku pengajian online masih banyak lagi, belum lagi para santri muda (yang masih di pesantren atau kampus) yang sangat rajin menulis di media-media Islam.

Ini PR kita menghadapi new normal (halah). Kita harus mengerjakan dan menjalaninya dengan baik, agar tidak capek menghadapi urusan-urusan harian, menghadapi “mereka”. Lebih dari itu, dunia literasi kita harus naik level, juga memikirkan perubahan sosial ke depan. Tentu, semua kita lakukan dalam bingkai Nahdlatul Ulama. [HW]