Entah memulai dari mana, menulis isu sensitif kadangkala, tanpa disadari, kita dianggap menyikut orang dengan sangat keras. Apalagi menyangkut pesantren, kiai, hafalan Qur’an yang semua dianggap sakral.

Sebenarnya dalam postingan yang viral dikomentari, perihal seorang ayah yang mendukung anaknya bekerja di Pabrik, ada banyak kata kunci; pertama leadership, kedua pesantren, ketiga kiai, keempat hafalan Qur’an atau ilmu-ilmu agama.

Baiklah, bukan hal mudah meramu banyak konsep besar untuk mengomentari isu sensitif dan menuliskannya dengan sangat singkat. Jadi sebelumnya ini hanya pemikiran dan prinsip yang selama ini saya jalani, tidak ada maksud menyinggung pihak manapun.

Pertama, soal tahfidz dan ilmu-ilmu agama, menurut saya ilmu ini sebagai suatu ontologi, konsep dasarnya betul suci sakral, apa yang kita yakini sama dengan apa yang dinyatakan dalam mabadi’ asyarah, 10 konsep dasar ilmu. Tapi dalam konsep sosial, tidak ada ilmu yang suci, karena ilmu direpresentasikan oleh person-person, individual, semuanya menjadi profan, menjadi sangat duniawi, yang membuatnya akhirat an sich adalah niat dari individu-individu.

Itu satu hal, hal lain, menghafal Qur’an adalah fardhu kifayah, setarap dengan hukum fardhu kifayah menjadi dokter, arsitek, pengusaha, dan lain-lain. Dalam konsep mu’nah, kewajiban biaya pendidikan, setelah anak baligh hanya orang yang يرجى نجابته, berpotensi menguasai ilmu-ilmu agama secara lengkap yang dianjurkan dibiayai pendidikannya. Setiap orang didorong sesuai potensinya, kalau potensinya jadi profesional kenapa harus didorong menekuni ilmu agama sampai doktoral misalnya.

Artinya pendidikan agama, termasuk hafalan, seharusnya menjadi soft skill, suatu keahlian yang meningkatkan nilai keahlian utama seseorang, hard skill. Bagi mayoritas orang pendidikan agama berfungsi meningkatkan value, memperindah keahlian utama mereka; dokter bisa hafal Qur’an keren, polisi/TNI bacaan Qur’an bagus good. Ada beberapa orang yang tadi sejak dini diduga masuk kelompok “يرجى نجابته” orang yang sangat mahir dalam ilmu-ilmu agama, yang katakan “bisa hidup dan mencari penghidupan dengan ilmu agamanya”, tanpa perlu menekuni profesi berbeda. Bagi mayoritas orang ilmu agama hanya menjadi soft skill, hanya segelintir saja bisa manjadi hard skill. Mungkin penggunaan istilah soft dan hard kurang tepat, tapi kira-kira begitu.

Kedua, pesantren. Banyak santri yang orientasinya langsung membangun pesantren, tapi teladan dari guru-guru saya, tidak harus selesai pesantren langsung membangun pondok, kalau bisa bagus. Tapi bukan keharusan. Kadang-kadang saya berpikir, apa lebih maslahah membiarkan tanah-tanah kosong itu berfungsi sebagai serapan air, daripada bangunan-bangunan pesantren, yang tidak memberi manfaat bagi warga sekitarnya. Guru saya KH. Abdul Qadir Razi membangun pesantren setelah berbisnis, dan menjadi lurah selama 20 tahun, KH Mahmud Razi fokus mengajar setelah bekerja di toko emas selama 16 tahun. Tapi selama itu tidak pernah berhenti muthalaah, etos belajar sudah mendarah daging. Dan memang tidak harus setiap santri mendirikan pesantren.

Pesantren sendiri, sama seperti ilmu agama, bisa menjadi dunia sekali, bisa menjadi akhirat sekali, tergantung individunya, balik ke niat masing-masing. Kata almarhum Syeikh Maimun Zubair, pesantren itu dunia, buktinya banyak putra putri, atau cucu kiai yang rebutan setelah pendiri dan generasi penerus kedua ketiga wafat.

Soal ini Anda boleh tidak setuju, tapi ketika pesantren itu besar, dan untuk menjadi besar bisa tidak bisa harus di manaj seperti korporasi; ada hierarki, ada ketua pondok sekelas menejer dan staf lain dengan perbedaan-perbedaan istilah. Kalau uang masuk saja 30-150 juta, kalau SPP saja 500-3 juta, apa salahnya memberi kesejahteraan pada para staff.

Ustadz Yusuf Mansur bilang, dari Loundry saja pesantren bisa menghasilkan 5 milyar perbulan, belum dari kantin, makan bulanan, SPP, seragam, jual aksesoris pesantren. Kenapa tidak bisa memberi sedikit kesejahteraan?

Di Bandung ada pesantren Legend, santrinya ribuan, spp-nya tiap bulan dan tahun naik, tapi sejak seorang ibu mondok sampai cucunya mondok disitu menunya tempe, telor sepotong. Rumah keluarga kiainya seperti kelas jetset, Borjuis, hidup mewah, sementara pengurus dan pengajar yang expert mengabdi sampai puluhan tahun, sepeda saja gak kebeli. Tidak semua pesantren begitu tapi juga tidak sedikit yang begitu.

Ketiga, soal leadership. Soal kepemimpinan, pertama-tama kepemimpinan itu bakat, selebihnya hasil belajar dan latihan. Kadang bakat tidak dipercantik dengan ilmu-ilmu baru leader menjadi sangat konvensional, otoriter dan semena-mena.

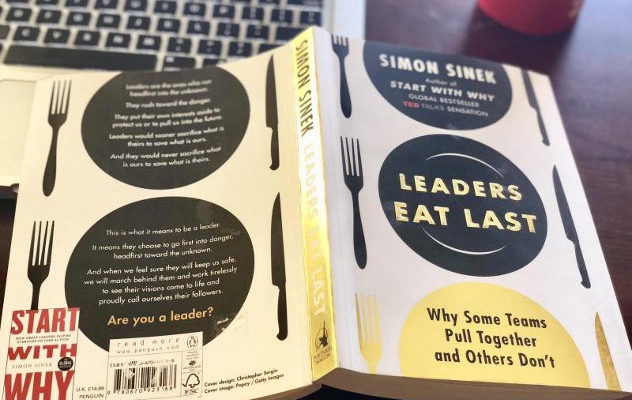

Kepemimpinan Rasulullah Saw itu kata kuncinya, seperti judul buku Simon Sinek, “Leader Eat Last“, pemimpin itu makan paling terakhir. Kadang-kadang karena seringnya beliau memprioritaskan para sahabatnya yang mayoritas tidak mampu, beliau Saw, dipersonifikasi fakir dan miskin, naudzubillah, saya sangat setuju dengan penulis buku Dr. Muhammad Abdul Fatah Saman, “النبي مليونير” Nabi Saw milyoner, dalam buku itu dituliskan Nabi Saw mempunyai 94 kg emas, lalu kenapa seakan digambarkan Nabi itu miskin, itu ulah sebagian asketis muslim, “Rahib-rahib Islam” yang memilih menggambarkan Nabi sebagai orang melarat. Betul Nabi pernah mengikat perut dan mengganjal perut dengan batu untuk menahan lapar, tapi itu waktu perang khandak, Nabi dan sahabat menggali parit, wajar jika baru tiba ke Madinah kemudian harus berperang. Jadi Nabi Saw tidak terus menerus dalam kondisi seperti itu.

Apa bukti Nabi eat last pertama ayat berikut:

الأحزاب الآية 53: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ }

Kerap para sahabat datang ke kediaman Nabi untuk”meminta makan”.

Ayat lain:

“وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ“

Ayat ini mengajarkan kepada para sahabat jika meminta sesuatu “متاعا” 3 kebutuhan pokok, mintalah dari balik tirai.

Kalau Nabi Saw miskin tidak mungkin sahabat senantiasa berdatangan kepada beliau. Beliau dipersonifikasi miskin karena kerap mendahulukan sahabatnya.

Nah sekarang ini untuk diri sendiri meniru pengusaha, Borjuis, tapi untuk pengajar, staff, menyuruh meniru Nabi. Saya sebut pengajar dan staff karena kasus yang kita bahas bukan santri yang mengabdi di pesantren, tapi pesantren yang mempekerjakan tenaga dari luar atas nama pengabdian ilmu.

Saya sejak 10 tahun lalu berfikir model kepemimpinan konvensional seperti itu sudah usang, sekarang eranya UNBOSS, seperti ditulis Lars kolind, sekarang eranya bukan karyawan verses bos, tapi investor dan regulator, pemimpin itu meregulasi investasi waktu staff atau karyawannya.

Dengan memperlakukan karyawan, staff, pengajar atau apapun itu dalam suatu manajemen baik pesantren maupun perusahaan, sebagai investor, yang menginvestasikan waktunya, maka kita tidak akan berat lagi memberi mereka kehidupan yang layak.

Saya tanamkan betul, yang tergabung dengan saya bukan karyawan, tapi investor, mereka menginvestasikan waktunya yang tidak bisa saya beli, menginvestasikan keahliannya yang mereka pelajari dari jenjang TK sampai bangku kuliah, mereka menginvestasikan banyak hal, maka saya tidak berat menggaji mereka 3 juta, 3.7 jt, 4.5, jt 5.5 jt dikota yang UMK-nya hanya 1.9-2.1 juta, dan saya menggaji hampir 60 orang. Saya yang kecil saja mampu, apalagi yayasan yang pemasukan sebulannya puluhan milyar..

Kalau menganggap semuanya Khidmah, dan mengaku itu meniru Nabi Saw, ingat nabi itu hanya punya satu asisten RT, atau khadim, yaitu Anas bin Malik, itupun kata Anas, Nabi sekalipun tidak pernah menyuruh-nyuruh beliau. Masa ratusan staff pengajar ko dianggap khadim/Khidmah.

Hal terpenting yang diberikan leader itu adalah “lingkaran pengaman”. Dalam kepemimpinan modern, seperti juga dicontohkan Rasulullah Saw, hal terpenting yang diberikan pemimpin adalah lingkaran pengaman, pengaman dari uang yang sangat kurang memenuhi kebutuhan, pengaman dari ancaman dipecat, pengaman dari ketidak pastian masa mendatang. Dasar dari “lingkar pengaman” itu adalah empati. Dan orang empati tidak mungkin menggaji staff pengajar hanya 500.000 perbulan. Khususnya untuk institusi besar.

Lingkar pengaman juga termasuk pengakuan secara sosial bagian dari suatu komunitas, misalnya Para yai Lirboyo kalau ada santri Khidmah yang menikah, pasti datang sejauh apapun. Bahkan tak jarang memfasilitasi mencarikan sampai menikahkan.

Kawan-kawan, kalau tempat kerja maksiat seperti panti pijat, diskotik, karoke bisa membayar karyawannya 30-50 juta perbulan, semestinya insitusi-institusi yang mengemban dakwah mulia Nabi Saw, bisa lebih menghargai, sesuai posisi dan kemampuan kedua belah pihak.

Pola-pola ini akan membuat mereka bekerja sepenuh hati, bekerja karena kewajiban digantikan dengan kerja penuh rasa bangga. []