Ilmu nahwu merupakan salah satu disiplin ilmu–layaknya ilmu lain–yang pernah mengalami anomali karena berada pada puncak paradigma keilmuan sehingga–meminjam istilah Thomas Kuhn (w. 1996)–mengalami “krisis” . Indikasinya, naḥw yang dihasilkan adalah demi kepentingan bahasa itu sendiri yang terkadang jauh dari realitas bahasa yang digunakan masyarakat tutur Arab. Bahkan, dalam titik kulminasi, naḥw menjadi “momok” menakutkan bagi pembelajar bahasa Arab. Padahal tujuan awalnya adalah sebagai alat untuk mempermudah belajar bahasa Arab, khususnya Alquran. Selain itu, disebabkan naḥw klasik, bahasa Arab menjadi kurang responsif terhadap perkembangan bahasa dan ilmu pengetahuan yang sangat dinamis baik ilmu bahasa itu sendiri maupun ilmu-ilmu lain.

Secara epistemologis, penyebab krisis naḥw adalah kemandegan para linguis klasik dalam mengembangkan sumber dan metodologi penelitian linguistik Arab yang notabene sebagai core naḥw. Sumber ilmu bahasa Arab oleh mereka dibatasi pada Alquran, hadis, puisi, prosa, dan dialek bahasa Arab klasik (turāṡī), sehingga di era modern, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan, bahasa Arab sulit menjadi bahasa pendidikan dan sains.

Sementara metodologi ilmu bahasa Arab hanya taqlīd (ikut) terhadap metode seperti qiyās, ijmā‘, ta‘līl, ta’wīl, istiḥsān, dan istiṣḥāb yang dirumuskan para linguis terdahulu tanpa pengembangan. Padahal naḥw yang dihasilkan dari metode tersebut bersifat filosofis-ideologis-preskriptif. Filosofis artinya, metode penyusunan naḥwu didominasi logika yang dipengaruhi filsafat, ‘ilm al-kalām, dan uṣūl al-fiqh. Maksud ideologis adalah metode naḥwu klasik didasarkan pada komunitas ilmiah atau mazhab tertentu, seperti mazhab Basrah, Kufah, Bagdad, Andalusia, dan Mesir. Preskriptif artinya, metode naḥw hanya merujuk pada peristiwa bahasa yang dipandang benar atau salah, bukan dideskripsikan apa adanya sebagaimana dipraktikkan dalam keseharian masyarakat Arab.

Berangkat dari krisis tersebut, sebagian linguis Arab modern memperbarui naḥw klasik dan menyusun naḥw modern (ḥadīṡ). Dalam mengembangkan naḥwu modern mayoritas linguis menggunakan pendekatan multidisipliner, terutama linguistik edukasional. Salah satu alasannya, karena kali pertama ketika diciptakan, naḥw merupakan salah satu media pembelajaran bahasa Arab. Tawaran paradigma baru ini bertujuan menghasilkan naḥwu yang bersifat ilmiah-deskriptif-edukatif. Ilmiah artinya, naḥw baru (jadīd) merupakan hasil penelitian linguistik Arab yang menggunakan metode ilmiah. Deskriptif artinya, naḥw jadīd sesuai dengan realitas bahasa Arab yang hidup di dunia Arab pada saat ini. Edukatif maksudnya, naḥw merupakan ilmu alat yang mempermudah pembelajar bahasa Arab baik orang Arab sendiri maupun non-Arab dalam menguasai bahasa Arab, serta membedakan naḥw untuk pembelajar bahasa Arab secara umum (naḥw ta‘līmī) dengan naḥw untuk mereka yang berkonsentrasi di bahasa Arab (naḥw ‘ilmī). Kelompok ini dimotori ulama klasik Ibn Maḍā’ (1196) dan diikuti beberapa linguis modern, seperti Ibrāhim Muṣṭafā (1888-1962), ‘Abbās Ḥassān (1890-1978), Mahdī al-Makhzūmī (1919-1993), al-Jawārī (1898-1924), dan Syauqī Ḍaif (1910-2005).

Meskipun demikian, kelompok linguis modern lain yang masih berkiblat kepada mazhab klasik dan terpengaruh linguistik Barat, seperti Tammām Ḥassān (1918-2011), tidak sepakat dengan kritik dan pengembangan naḥw baru itu. Alasan tercampurnya naḥw dengan filsafat dan logika disinyalir tidak sepenuhnya tepat, karena konstruksi naḥw sendiri bersifat abstraksi (tajrīd) dan klasifikasi (taqsīm) sehingga tidak lepas dari proses logika.

Terlepas dari ketidaksepakatan dengan kelompok linguis modern, Tammām juga mengkritik naḥw klasik. Menurutnya, ada distorsi dalam naḥw klasik yang cenderung terpusat pada ‘āmil-ma‘mūl (reksi) dan i‘rāb (deklinasi) sehingga perlu diperbarui. Caranya, menyinergikan linguistik Arab klasik dengan pendekatan linguistik modern (baca: Barat). Sementara ketidakberhasilan dalam pembelajaran naḥwu, tambah Tammām, tidak hanya disebabkan oleh materi naḥw, tetapi dipengaruhi juga faktor nonlinguistik seperti pendidik, peserta didik, dan metode. Dari alasan ini, muncul kelompok linguis lain yang dalam pembaruannya tidak hanya pada substansi naḥw, tetapi memperbarui juga cara pembelajarannya secara umum. Kelompok terakhir ini umumnya meletakkan naḥw dalam pendidikan praktis.

Jika sebelumnya kelompok pembaruan masih berkutat pada naḥw klasik dan masih memberi penghargaan terhadapnya, maka kelompok linguis Arab modern berikutnya dalam pembaruannya sengaja meminjam metode linguis Barat, seperti metode diakronis, sinkronis, dan komparatif untuk menciptakan naḥw baru. Mereka juga tidak membatasi sumber pengetahuan naḥw modern sebagaimana linguis klasik. Hampir sama dengan alasan sebelumnya, kelompok ini menganggap bahwa naḥw klasik memuat banyak unsur filsafat dan logika sehingga kurang ilmiah. Di antara linguis yang tergabung dalam kelompok ini adalah ‘Abd ar-Raḥmān Ayūb (1957), Fahmī Ḥijāzī (1972), ‘Ālī al-Khūlī (1981), Michael Zakariyā (1982), ‘Abd al-‘Alīm Ibrāhīm, Muṣṭafā Galfān (1986), Nahād al-Mūsā (1985), ‘Alī Āit Ausyān (1998), Abū Ḥirmah (2004), Rābiḥ Būma‘zah (2009), Mukhtār ‘Umar (1933-2003), dan Aḥmad Mutawakkil (1942-sekarang).

Sementara menurut kelompok pengikut mazhab klasik, yang tidak sepakat dengan pembaruan naḥw sebagaimana di atas, kritik terhadap naḥw dari kelompok pembaru yang mengatakan naḥw klasik bersifat filosofis dan menjadi “momok” dalam pembelajaran bahasa Arab tidak beralasan. Alasannya, ungkapan tersebut merupakan stigma yang “sengaja” diciptakan para penjajah dunia Islam (baca: Mesir) dengan tujuan menjauhkan umat muslim dari Alquran. Bahkan beberapa linguis orientalis, seperti Wilhelm Spitta (1880), K. Vollers (1858-1909), Selden Wilmore (1901), Pawel (1906), dan Louis Massignon (1962) memproklamasikan kepada bangsa Arab agar beralih dari bahasa fuṣḥā (baku) ke ‘āmmiyyah (nonbaku). Selain itu, tambah pengikut mazhab klasik, apa yang dilakukan linguis modern adalah kesia-siaan karena hanya merupakan redefinisi, simplifikasi, ringkasan, dan reduksi atas teori-teori naḥw klasik sehingga ditinjau dari landasan ilmu belum bersifat epistemologis. Namun begitu, asumsi yang terakhir ini disanggah ‘Abd al-Wāriṡ al-Mabrūk (1985). Menurutnya, beberapa pembaruan naḥw yang dilakukan linguis modern menyentuh aspek epistemologi. Ini juga diperkuat dengan alasan sebagaimana di atas, bahwa ada perubahan paradigma naḥw dari filosofis-ideologis-preskriptif ke ilmiah-deskriptif-edukatif.

Berdasarkan persoalan, tawaran, dan pertentangan (saling kritik) kelompok di atas, buku ini akan membandingkan varian (model-model) epistemologi antarkelompok linguis modern tersebut.

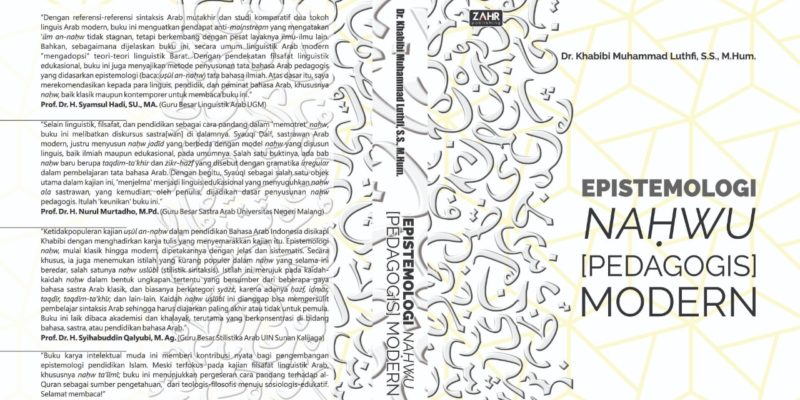

Masih penasaran dengan isi dari buku “Epistemologi Nahwu [Pedagogis] Modern” yang akan membahas tuntas tentang Ilmu Nahwu?. Mari kita simak seksama pembahasan para pembedah nanti malam di acara “Webinar, Launching, & Bedah Buku” pada Rabu, 1 Juli 2020 pukul 19.00 WIB. Acara bisa disaksikan via Channel YouTube “Dunia Santri“. Jangan lupa ya!. [HW]