Bernama lengkap Abdul Aziz Izuddin bin Abdissalam bin Abil Qosim bin al-Hasan bin Muhammad as-Sulami ad-Dimasyq al-Mishry as-Syafi’i. Ia lebih dikenal sebagai Izzuddin bin Abdussalam. Beliau merupakan ulama besar mazhab syafi’i di abad ke-7 Hijriyyah.

Riwayat Masa kecil; Rela Tidur di Emper Masjid dan Mendapat Futuh

Lahir di Damaskus Irak pada tahun 577 H. Ia dibesarkan dari keluarga miskin dan serba kekurangan. Ia juga bukan seorang keturunan raja ataupun ulama besar. Sehingga tak banyak catatan sejarah yang menceritakan masa kecil Izzuddin bin Abdissalam sangatlah minim.

Namun, Tajuddin As-Subki pernah merekam masa kecil beliau dalam buku biografi miliknya; Thobaqat as-Syafiiyah Kubro. Dalam kitab tersebut As-Subki menggambarkan bagaimana perjuangan Izzudin bin Abdissalam ketika mencari ilmu. Karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan ia baru bisa merasakan pendidikan di usia yang sudah tidak lagi muda. Ia pun setiap hari harus menginap di emperan masjid Jami’ Bani Umayah di Damaskus, karena tak punya bekal yang cukup. Namun beliau tetap menjalaninya dengan tekun dan sabar.

Suatu ketika, di malam yang sangat dingin. Seperti biasa, ia menginap di emperan masjid. Rasa lelah yang begitu mendera, membuat ia cepat tertidur. Memasuki tengah malam ia mengalami mimpi basah. Ia pun bergegas segera mandi di kolam di masjid tersebut. Ia sempat ragu, karena saat itu cuaca di Damaskus sangatlah dingin. Terbersit di pikirannya untuk menundanya besok pagi. Namun cepat-cepat ia putuskan untuk tetap mandi saat itu juga. Tak peduli seberapa dingin airnya. Ia pun kembali tidur.

Tak disangka kejadian itu berulang hingga tiga kali dan ia selalu memaksa dirinya untuk mandi yang membuat ia harus tak sadarkan diri karena kedinginan. Disaat itu pula ia mendengar sebuah suara lirih:

“Wahai Ibn Abdussalam apa yang engkau kehendaki ilmu atau amal?”

Kontan ia langsung menjawab

“Tentu saja ilmu, Karena dengannya aku akan bisa beramal”

Esoknya ia seakan mendapat futuh atau keterbukaan hati dari kejadian semalam. Berkat kegigihannya malam itu. Allah memberikan hidayah. Hatinya terasa begitu lapang. Hal itu ia buktikan dengan menghafal Kitab Tanbih karya Imam Syairazi dalam waktu yang relatif singkat. Ia pun terus menekuni ilmu, ia mendatangi ulama-ulama besar di masanya seperti Syeikh Syaifuddin al-Amidy, Imam Fakhruddin Ibnu Asakir. Hingga akhirnya ia menjadi ulama besar di Damaskus.

Bahkan oleh muridnya Syekh Ibnu Daqiqil ‘Id ia dijuluki sebagai Sulthonul Ulama, Raja para ulama. Hal ini mungkin dikarenakan kedalaman serta otoritasnya dalam keilmuan yang tidak diragukan.

Perdebatan dengan Sultan Asraf

Tercatat selama masa hidupnya ia dikenal sering mengkritik pemerintah yang melenceng dari aturan syariat Islam. Ia tak segan untuk memberikan masukan, serta kritikan ketika pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya sudah keluar ‘rel’ agama. Apalagi jika kesalahan tersebut, berupa kesalahan dalam hal teologi atau aqidah yang sifatnya fundamental.

Seperti ketika ia menjabat sebagai mufti di Kota Damaskus. Pada waktu itu Sultan Asyraf Musa bin Adil selaku penguasa Syam mengeluarkan pendapat yang sangat ditentang oleh ulama pada zaman itu. Ia mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah representasi dari huruf dan suara Allah. Hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama waktu itu. Namun, tak satupun diantara mereka yang berani menegur atau sekedar mengingatkannya.

Ketika kabar ini sampai pada Syekh Izzuddin bin Abdissalam sontak, beliau menulis sebuah risalah yang berisi argumen-argumen yang mematahkan pendapat sang khalifah tersebut. Risalah itu dinamai Milhatul I’tiqod. Setelah selesai ditulis risalah kecil itu dikirimkan kepada sultan.

Singkat cerita risalah kecil itu pun sampai di tangan Khalifah. Ia semakin marah dan berang terhadap apa yang ditulis Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ia masih bersikukuh pendapatnya lah yang paling benar. Ia lantas mengirim seorang wazirnya, Gharazz untuk menyampaikan ultimatum pemecatan Izzuddin dari kursi fatwa. Bukan hanya itu, khalifah juga menuntut Syekh Izzuddin untuk diisolasi di rumahnya agar tidak bertemu dengan masyarakat.

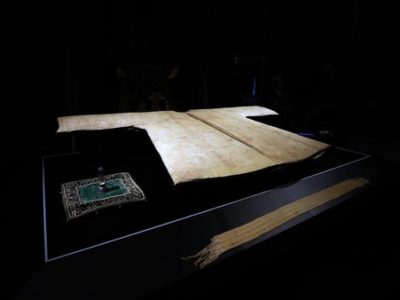

Namun diluar dugaan setelah menerima kabar pemecatan itu Syekh Izzuddin justru sangat bersyukur dan bahagia. Bahkan Syekh Izzuddin menghadiahkan sajadahnya kepada sang sultan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas pemecatan itu.

“Wahai Gharraz sesungguhnya ini adalah nikmat besar yang harus kusyukuri. Untuk jabatan mufti, sedari dulu saya kurang menyukai tugas ini. Hal ini dikarenakan saya berkeyakinan bahwa seorang mufti itu berdiri tepi Jahannam. Dan sekarang Allah telah membebaskanku dari tugas dan kewajiban itu. Alhamdulillah. Adapun kebijakan khalifah agar aku mengisolasi diri hal itu merupakan suatu keberuntungan bagiku. Aku bisa fokus beribadah. Ini semua adalah hadiah dari Allah yang diberikan lewat tangan Sultan.”

Berselang tiga hari setelah pemecatan itu Sultan Asyraf didatangi oleh seorang ulama dari kalangan Hanafi. Yakni Syekh Jamaluddin al-Hushairi. Disitu beliau menganggap sikap Sultan kepada Syekh Izzuddin yang dinilai kurang tepat. Dan sebaliknya, Syekh jamaluddin menilai Justru apa yang ditulis Syekh Izuddin itulah yang benar.

Sultan Asyraf pun khilaf kemudian ia bergegas untuk meminta maaf kepada Syekh izzuddin bin Abdissalam. Semenjak kejadian itu ia sangat memuliakan dan mengagungkan Syekh izzuddin bin Abdissalam. Ia selalu meminta nasihat dan pertimbangan ketika hendak melakukan suatu kebijakan pemerintah.

Menjelang akhir hayatnya, Izzuddin bin Abdissalam memilih untuk hijrah ke Mesir. Disana ia kembali memfokuskan diri untuk mengembangkan karir intelektualnya. Dimana disana selain menjadi mufti ia memforsir waktunya untuk menulis beberapa karangan. Dimana tercatat ia telah menghasilkan 38 kitab. Diantara yang paling terkenal adalah Qowaidul Ahkam fi Masalih al-Anam, Syajaratul Maarif, Maqashid as-Shoum, Fatawa al-Mishriyyah. Syekh izzuddin bin Abdissalam wafat pada tahun 660 H dan dimakamkan di pekuburan al-Qarrafah al-Kubra, Mesir. []