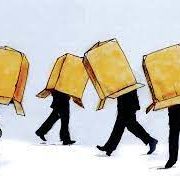

Atas saran Snouck Hurgronje, disusunlah sebuah kebijakan mengenai Islam yang dimulai sejak 1889. Proyek ini mentikberatkan usaha Pemerintah Kolonial Belanda dalam memisahkan Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik untuk memecah kekuatan Islam serta memperkuat adat yang dipimpin para pemangku adat dan elit pribumi (priyayi/menak/uleebalang). “Kesuksesan” mengadudomba kubu adat & elit lokal dengan para pemuka agama rupanya diterapkan di berbagai daerah. Taktik belah bambu diterapkan kembali: kubu pertama diangkat, kelompok kedua diinjak.

Bisa dibilang, inilah kebijakan puncak saat menaklukkan “jiwa dan raga” kaum pribumi. Para priyayi semakin kebarat-baratan di berbagai bidang. Di sektor pendidikan, usai Perang Jawa, para bangsawan yang sebelumnya dididik oleh para pemuka agama pada akhirnya harus tunduk dengan jejalan kurikulum dan pengajaran ala Barat dengan guru-guru bule totok. Aksara lokal (misalnya Jawa) dan Pegon diganti dengan aksara Latin. Hal ini selaras dengan dibukanya misi zending di kota-kota besar di Jawa dan daerah perkebunan disertai dengan revolusi industri yang mulai merambah sekujur Nusantara.

Usai Perang Jawa pula, para bangsawan Jawa, dengan gelar mentereng di bidang keagamaan seperti “khalifatullah”, tak berkutik menuruti larangan bepergian ke tanah suci. Mereka dihambat menjadi muslim yang baik dan dijauhkan dari komunitas keagamaan seperti para penghuni kawasan “kauman” dan penghuni tanah perdikan seperti pesantren.

Gelar-gelar feodalistik yang melambangkan kekuasaan dan kedaulatan atas tanah (air) seperti Hamengkubuwono, Pakualam, Pakubuwono, hingga Mangkunegoro justru disematkan kepada penguasa manakala mereka sudah kehilangan kedaulatan atas TANAHnya. Ironis.

Kebijakan berikutnya adalah meleburkan budaya lokal dengan Belanda (culture associate) dengan cara mendidik elit pribumi dengan pendidikan dan pola hidup Belanda. Hanya dengan jalan ini pemerintah kolonial dapat melepaskan anak-anak muslim dari ikatan agama mereka (Bizawie: 2016, 308).

Pola peleburan budaya ini semakin menjadi manakala pemerintah kolonial membuat kebijakan politik etis di bidang edukasi di awal abad XX. Ribuan bangsawan dipersiapkan menjadi calon pegawai rendah kolonial. Dari sekian banyak priyayi didikan Walanda, beberapa di antaranya tidak terpengaruh cara pandang Barat, misalnya Pangeran Aria Tjondronegoro V (Bupati Kudus), dan cucunya, seperti RMP. Sosrokartono dan RA Kartini, Soewardi Suryaningrat Ki Hadjar Dewantara), Tjiptomangunkusumo, Tirto Adhi Soerjo, Tjokroaminoto, hingga Soekarno.

Dalam istilah Jajat Burhanuddin (2012: 172), proyek ambisius penjinakan kaum muslimin ini merupakan fondasi bagi proyek kolonial dalam membangun “Indonesia yang terbaratkan”, mengambil bentuknya yang tegas dalam proyek emansipasi. Untuk mendukung pola pecah belah ini, beberapa cendekiawan lokal direkrut sebagai informan lokal seperti Abu Bakar Djajadiningrat dan Hasan Moestapa, hingga Sayyid Ustman Yahya sebagai kunci mendekati komunitas Hadrami di Nusantara dan menjauhkan mereka dari kelompok pesantren. Ini belum lagi proyek numpang rame melalui penggunaan isu-isu khilafiah yang sukses memubazirkan waktu efektif untuk maju karena kaum muslim hanya sibuk debat, debat, dan debat.

Proyek ambisius ini mengalami tantangan berat karena para ulama berpegang teguh pada jejaring sosial-intelektual-spiritual. Jejaring sosial dibina melalui pertautan NASAB antara para ulama Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jika dilacak memiliki genealogis ke Jaka Tingkir. Garis nasab ini “pecah” ke bawah, antara lain melalui Sayyid Abdurrahman Basyaiban alias Mbah Sambu yang menurunkan para ulama besar di wilayah Lasem; Mbah Mutamakkin yang menurunkan ulama besar di wilayah Pati; Mbah Abdussalam yang menurunkan garis nasab Tambakberas, Tebuireng, Denanyar dan Rejoso; serta trah Ki Ageng Mohammad Besari yang menurunkan generasi ulama wilayah Mataraman. Di wilayah lain pola pertautan ini juga segendang seirama. Zamakhsyari Dhofier, dalam “Tradisi Pesantren” antara lain menjelaskan “rumit”nya pohon silsilah antar para ulama Jawa.

Jalur nasab ini juga membentuk solidaritas unik antar klan sehingga membuat jejaring sosial (politik!) menguat dan pada akhirnya juga melahirkan perta intelektual pula. Sanad alias matarantai intelektual dijalin dengan rapi dan mengular dengan unik dan kuat. Misalnya transmisi hadis ulama Nusantara melalui Shahih Bukhari semua melewati jalur Syaikh Mahfudz Attarmisi, sanad al-Qur’an melalui Mbah Munawwir Krapyak, silsilah fiqh melalui titik Syaikh Nawawi, dan jalur tasawuf melalui variasi arus dari Sambas, Jombang, Tasikmalaya, dan Makassar-Banten.

Selain jalur nasab dan intelektual, sanad spiritual, baik melalui ijazah dirayah maupun riwayah (atau keduanya), ijazah tadris wan nasyr (mengajar dan menyebarkan), turut memperkokoh pilinan matarantai ini. Matarantai terakhir ini dipilin antara lain melalui jejaring tarekat. Akar pohon silsilah spiritual ini begitu kuat, sehingga sungguhpun banyak upaya menghancurkan tradisi adiluhung ini namun banyak menemui kegagalan.

Setidaknya tiga titik tumpu inilah yang membuat Islam Nusantara tetap tegak hingga hari ini.

WAllahu A’lam bisshawab.