Ada tiga jurus kunci yang digunakan Gus Dur dalam bersikap: keIslaman, keIndonesiaan dan Kemanusiaan.

Di dalam aspek keislaman, sebagai pemikir yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, sikap Gus Dur jelas memperjuangkan fikrah Nahdliyyah, antara lain: Fikrah tawassuthiyyah (pola pikir moderat) yang senantiasa bersikap tasamuh (toleran), tawazun (seimbang-proporsional), dan i’tidal (adil). Selain itu ada Fikrah Tasamuhiyyah alias pola pikir toleran, Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), Fikrah Tathawwuriyah (pola pikir dinamis), dan Fikrah Manhajiyyah (pola pikir metodologis sesuai dengan manhaj yang telah ditetapkan oleh NU).

Dalam aspek keindonesiaan, Gus Dur mengikuti kontur sikap NU yaitu NKRI sebagai bentuk final bernegara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, serta konsensus politik Ukhuwah Wathaniyah alias persaudaraan sebangsa-setanah air. Gus Dur meletakkan persaudaraan ini sebagai sebuah sikap yang jelas di tengah pluralisme dan multikulturalisme Indonesia. Ketika menyikapi konflik Ambon antara Islam-Kristen, Gus Dur tidak bertindak sebagai POLITISI yang memanfaatkan kasus ini sebagai dongkrak pengaman posisinya sebagai RI-1, melainkan menjadi NEGARAWAN yang berjuang mempersatukan kembali kaum Muslimin dan Nasrani di Maluku. Gus Dur sadar apabila mereka yang bertikai adalah saudara sebangsa dan setanah air.

Sedangkan aspek kemanusiaan menjadi parameter Gus Dur saat bertindak sebagai Guru Bangsa. Sebagai guru, pantang baginya menolak anak-anaknya yang curhat atas nasibnya sebagaimana yang dialami Dorce, Inul, Ahmad Dani dan sebagainya; meminta perlindungan karena merasa didholimi, sebagaimana yang dialami Jemaat Ahmadiyah, Sunda Wiwitan, dan sebagainya; maupun orang-orang yang sowan ke ndalemnya dan mengutarakan kebutuhannya: nyadong doa, minta nama untuk anak, curhat dagangan yang sepi, sambat rumah tangga, utang duwit, hingga minta sangu.

Jika kita melihat guru-guru sufi di masa lampau yang membuka hatinya menerima siapapun, membuka uluran tangan bagi orang-orang pinggiran, membimbing mereka yang dinista dengan sikap yang ngemong, lalu mengapa kita masih heran melihat sikap Gus Dur yang segaris dengan sikap para sufi ini?

Sebagai seorang yang lahir dari kultur santri, Gus Dur mencintai para ulama. Dua hari setelah dilantik sebagai RI-1, alih alih mengumpulkan para politisi dan pengusaha untuk melakukan deal politik dan bagi-bagi jatah kursi, Gus Dur malah sowan ke KH. Abdullah Salam, Kajen, Pati. Mbah Dullah seorang ulama sepuh yang asketis, hafal al-Qur’an, rendah hati, dengan wajah bersih bercahaya. Gus Dur datang melalui pintu belakang, melawati jemuran dan dapur ndalem, lalu membungkukkan tubuh mencium tangan Mbah Dullah.

Gus Dur mengulang tradisi raja Nusantara yang meletakkan resi-pandhita sebagai kontrolir kekuasaan, mengulang kembali ritus tatkala raja yang baru dilantik meletakkan mahkota, berbaju putih, dan menanjaki bukit tanpa alas kaki semata-mata sowan meminta nasehat kepada para pertapa agung. Gus Dur juga mengulang tradisi para sultan yang membungkuk di hadapan para ulama, yang melepas jubah kebesarannya semata-mata untuk meminta kucuran doa keberkahan dari mereka.

Ketika melakukan kunjungan ke Nigeria, Gus Dur merombak aturan protokoler kepresidenan dengan cara SOWAN terlebih dulu ke seorang ulama di Kano, sebuah kota besar di negeri penggila sepakbola itu. Pak Bambang Semedi, salah seorang wartawan istana negara yang ikut lawatan kenegaraan ini, menuturkan apabila Gus Dur berpinsip berkunjung ke ulama terlebih dulu, baru ke presidennya. Di Mesir, Gus Dur juga melakukan hal yang sama. Sebelum bertemu dengan Presiden Husni Mubarak, Gus Dur terlebih dulu menghadap ulama Universitas al-Azhar, yang juga tempatnya menimba ilmu di masa lalu (saya kesulitan melacak foto-foto beliau dalam kunjungan ini). Setelah sowan ulama selesai, barulah kunjungan kenegaraan dilakukan.

Yang juga saya suka dari Gus Dur adalah gesturnya saat sowan para ulama. Silahkan searching foto Gus Dur saat sowan KH. Abdullah Salam Pati, tatkala dengan takzim mencium tangan KH. Turaichan Adjhuri dan KH. Ma’mun Ahmad Kudus, saat menunduk mencium tangan KH. Shohibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom); bersimpuh saat sowan ke Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid, Lombok; saat bersama Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani Martapura (Guru Ijai); tatkala bersama Habib Lufti bin Ali bin Yahya; saat bersama al-Habib ‘Abdullah bin ‘Abdul Qadir bin Ahmad BilFaqih, PonPes Darul Hadist Malang; ketika sowan Habib Ahmad Sokaraja; bersama Syaikh Hisyam Kabbani maupun Syaikh Nadzim Haqqani; bersama Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, hingga bersama KH. Shonhaji Chasbullah Kebumen. Semua menunjukkan gestur spontan kerendahan hati sebagai seorang santri yang sedang berhadapan dengan gurunya.

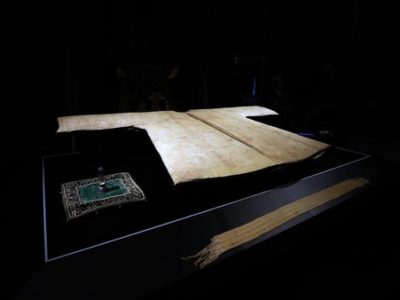

Bahkan, dalam sebuah foto lama, dikelilingi beberapa orang yang berjongkok, Gus Dur duduk iftirasy (seperti duduk tasyahud awal) sedang melantunkan doa. Ini adalah foto yang diambil pada akhir Januari 1989, saat Gus Dur akan berziarah ke makam Sayyid Jamaluddin al Akbari al Husaini yang wafat pada tahun 1310 M dan dimakamkan berdampingan dengan Raja Tosora Lamaddusila di Tosora (situs purbakala), Wajo, Sulawesi Selatan. Saat itu jembatan menuju makam leluhur para Walisongo itu terputus. Oleh karena itu rombongan peziarah ini memilih berdoa tak jauh dari jembatan. “Sayid Jamaluddin Akbar belum berkenan kita kunjungi,” kata Gus Dur saat itu. Menurut Gus Dur, ia mendapat pesan dari kakeknya Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari, supaya menziarahi 27 makam Wali di Indonesia.

Saat itu doa dipimpin oleh Sayyid Abu Bakar Alatas. Gus Dur berjanji akan datang lagi secara incognito (tidak resmi). Belakangan diketahui Gus Dur telah datang secara diam-diam dan berdua dengan Habib Abubakar Alatas, dan menziarahi beberapa makam wali di Sulsel seperti makam Syech Yusuf al Khalawatiyah al Makassari di Gowa, Makam Syekh Jamaluddin al Akbari al Husaini di Tosora Kabupaten Wajo, makam Syekh Datok Ri Bandang dan Makam Pangerang Diponegoro di Makassar, makam Tuan Bojodi Kajuara Bone, makam Kareng Lolo Bayo Sanrabone Takalar, dan beberapa makam waliyullah di Sulsel.

Kecintaannya kepada para ulama, yang masih hidup maupun sudah wafat, tak perlu diragukan. Dalam beberapa perjalanan ke sebuah kota menggunakan mobil, beliau sering tiba-tiba meminta sopir agar membelokkan kendaraan menuju ke makam seorang ulama, baik makam yang sudah masyhur, maupun makam kuno yang tampak tak terawat. Soal eskavasi arkeologis-spiritual, Gus Dur hanya bisa disaingi Gus Miek alias KH. Chamim Djazuli, perintis Jamaah Semaan Kitab (Mantab) dan Dzikrul Ghafili. Keduanya tahu makam-makam keramat para wali, baik yang sudah masyhur maupun yang masih mastur.

Dalam biografinya yang ditulis Greg Barton, Gus Dur menjelaskan apabila sejak remaja dirinya gemar melakukan ziarah makam para wali dengan berjalan kaki. Dia mengunjungi makam wali di sebelah selatan Jombang hingga tembus ke wilayah pantai selatan Jawa dengan berjalan kaki melewati rute yang tidak banyak ditempuh orang. Di makam-makam ini Gus Dur berdoa dan bermeditasi pada tengah malam. Kurang lebih 100 km dia tempuh dengan tekad kuat setelah berhasil menghafal 1000 bait Alfiah ibn Malik. Seringkali dalam perjalanan pulang, ada pengendara yang mengetahui statusnya sebagai cucu KH. M. Hasyim Asy’ari dan menawarkan tumpangan untuk kembali ke Jombang.

Di Mesir dan Irak, ketika secara estafet berkuliah (meski lebih banyak berada di perpustakaan dan bioskop hahaha), Gus Dur rutin berkunjung ke makam ulama. Makam Syaikh Abdul Qadir al-Jilani di Baghdad adalah salah satu jujugan favoritnya. Kelak ketika dirinya sudah pulang ke Jombang, dan mulai mengajar di Denanyar dan Tebuireng, salah seorang murid kakeknya yang bernama Kiai Shobary menyuruhnya mengajar Qawaid Fiqhiyyah. Setelah itu, Kiai Shobary memintanya mengajar Kitab Al-Hikam Al-Athaiyyah karya Ibn Athaillah Assakandari, salah satu kitab tasawuf yang melegenda.

Dengan mengajar tasawuf ini pula Kiai Shobary berhasil membuat Gus Dur berjanji agar setiap selapan (35 hari) sekali berziarah ke makam kakek dan ayahnya untuk berdoa dan menghafalkan beberapa surah al-Qur’an.

Menyebut Gus Dur sebagai pionir Liberalisme Indonesia–sebagaimana tengara Charles Kurzman yang diamini oleh banyak kalangan muslim– saya kira kurang tepat, sebab sungguh ajaib dan aneh jika ada orang liberal yang mencium tangan ulama, gemar berziarah ke makam waliyullah, dan banyak mengutip naskah klasik di bidang fiqih dan tasawuf maupun merujuk kearifan para kiai dalam penyelesaian sebuah masalah, melalui berbagai ulasan karyanya dan wawancaranya.

Wallahu A’lam Bisshawab