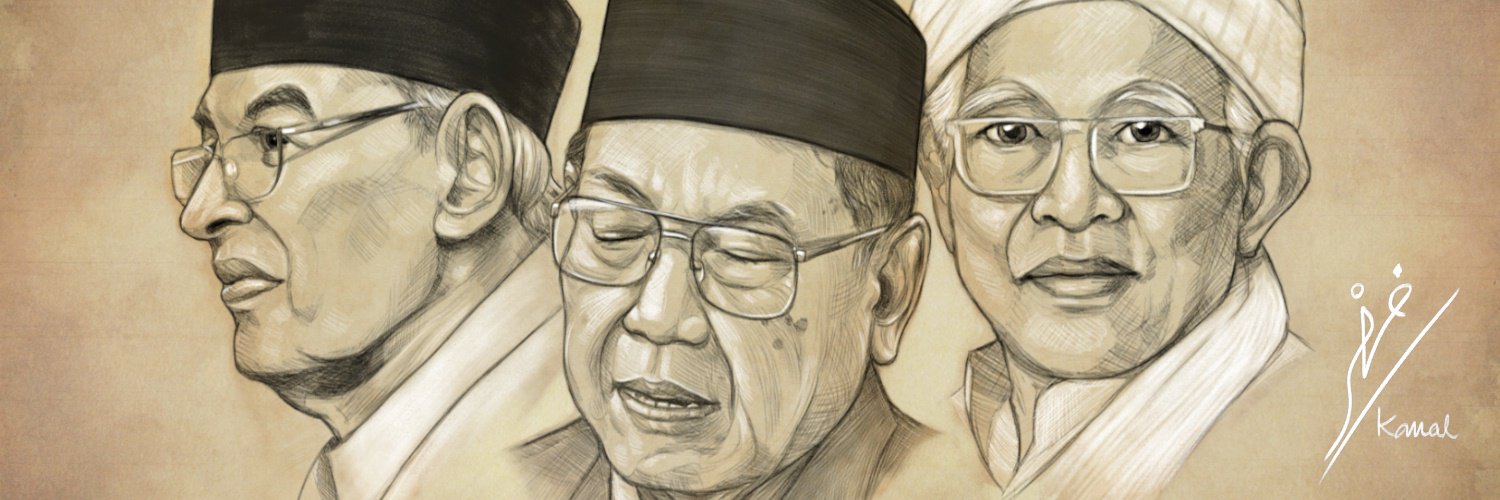

Sebelum Hari Santri diperingati secara nasional sebagaimana empat tahun terakhir ini, sejak dahulu, meminjam ungkapan Gus Mus, pesantren menjadi sumber yang tak kering-kering untuk dibicarakan. Apalagi setelah Gus Dur mengenalkan konsep pesantren sebagai subkultur (Wahid, 2007), kian banyak pengamat Islam Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menempatkan pesantren sebagai obyek studi.

Dari penelusuran saya melalui bantuan google cendekia, terdapat ratusan buku yang bisa kita rujuk sebagai referensi. Mustahil saya menyebutkan semua di sini. Ada yang meliriknya dari aspek tradisi (Dhofier, 1982); (Bruinessen, 1995), spirit nasionalisme (Zuhri, 2001); (Hasan, 2014), pendekatan poskolonial (Bizawie, 2014); (Baso, 2013), transformasi (Marzuki Wahid, dkk., 1999); (Qomar, 2002), gender (Muhammad, 2004), dan modernisasi (Majid, 1997); (Wahid, Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren, 2001). Jika ditambahkan dari hasil pelacakan yang berasal dari jurnal-jurnal akademik, tentu khazanah intelektual pesantren semakin kaya dan berjumlah ratusan.

Dari sekian banyak literatur di atas, Gus Mus berpesan kepada kita agar melihat pesantren dengan kacamata esoteris. Kesalahpahaman pengamat dalam memaknai pesantren dengan segala kultur yang menyelimutinya, salah satunya karena mereka terkecoh oleh penilaian mazhahir; menghakimi pesantren dari sisi luar saja. Sehingga, tidak heran jika kemudian ditemukan salah persepsi mengenai konsep relasi santri-kiai.

Motif kepatuhan santri terhadap kiainya, jika kita teropong dari sisi mazhahir, boleh jadi akan dianggap sebagai representasi praktik kultus, feodalistik, doktrinal, dan berbau kesadaran magic. Padahal, tidak sesederhana itu kesimpulannya.

Ketundukan santri kepada kiainya merupakan tradisi yang sudah mengakar di dalam kebudayaan pesantren. Pada satu kutub, santri sudah terlanjur percaya dengan konsep barokah. Istilah ini menembus nalar logika dan sulit kita cerna menggunakan alur pendekatan saintifik yang serba mengandalkan hasil cerapan inderawi. Sementara pada kutub yang lain, banyak kiai mukhlis yang mewakafkan diri dan waktunya lillah. Tidak karena apapun. Kiai jenis ini pasti masih banyak. Mereka tak gila kehormatan, kedudukan, maupun jabatan.

Karakteristik santri, seperti penuturan KH. Saifuddin Zuhri dalam buku Guruku Orang-Orang dari Pesantren ialah komunitas intelektual yang fokus belajar ilmu agama Islam.

Persoalan jadi apa nantinya, santri tidak pernah ambil pusing. Setelah lulus dari pesantren, cita-citanya sederhana. Kembali ke kampung halaman dan mengabdi kepada masyarakat. Jangankan bermimpi jadi pegawai negeri, ijazah saja sama sekali tidak terlintas dalam benaknya.

Sebab itulah, KH. Saifuddin Zuhri berani menjamin bahwa santri adalah anak-anak rakyat. “Paham benar tentang kebudayaan rakyat, tentang keseniannya, agamanya, jalan pikirannya, cara hidupnya, semangat dan cita-citanya, suka dukanya, tentang nasibnya, dan segala lika-liku hidup rakyat. Rakyat adalah kaum tani, pedagang kecil, tukang-tukang, mereka adalah bapak-bapaknya kaum santri,” ujarnya.

Bagi saya, santri itu tak ubahnya kopi. Mau dituang ke dalam gelas, dicampur dengan air panas, ditambah gula, dan diaduk-aduk hingga puas, yang namanya kopi tetaplah kopi. Membekas pahitnya. Tak beda jauh dengan santri. Dijunjung atau disandung, dipuja maupun dihina, diapresiasi ataupun dibenci, santri tetap saja santri.

Teguh identitasnya di tengah kerumunan umat. Santri telah terbiasa berpikir terbuka (open minded), toleran, dan akomodatif terhadap aneka macam corak pemikiran. Jarang kita temukan alumni pesantren yang hobi mengkafir-sesatkan tetangga gara-gara berselisih paham.