Setidaknya, sejak era perlawanan ulama-ulama Nusantara abad 17-18, Belanda mulai sadar bahwa santri ternyata bukan hanya mereka yang belajar di Pesantren, tapi siapapun yang ikut dan taat Kiai. Dan, kaum sarungan ini tidak melulu di Pesantren, tetapi bisa petani, buruh perkebunan dan pabrik, para nelayan dan pedagang, bahkan rakyat jelata. Oleh karena itu, bagi Belanda, rakyat harus dibiarkan bodoh dan jangan sampai ada Kiai-kiai dan tokoh nasionalis yang mendidik mereka. Apa sebab? Begitu mereka pintar, akan terjadi perlawanan, padahal Belanda ingin menjadikan Nusantara sebagai perkebunan raya.

Pasca perang Diponegoro (1825-1830) yang sangat heroik itu, pemerintah kolonial Belanda dengan licik mulai memberlakukan cultuurstelsel di seluruh pulau Jawa. Sistem ini berupaya mengembangkan tanaman produktif yang bisa menjadi komoditas ekspor Belanda di pasaran dunia. Tujuannya jelas, untuk mengisi kekosongan kas pemerintah Belanda yang terkuras habis demi membiayai perang dan penumpasan sejumlah perlawanan di Nusantara yang nyaris selalu dilokomotifi para Kiai yang memang tak mempan diadu domba oleh Belanda sebagaimana raja-raja dan para adipati.

Cultuurstelsel yang berarti sistem kultivasi atau tanam paksa ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, seperti: kopi, tebu, teh, tarum (nila), pala dll yang hasil panennya wajib dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Adapun penduduk desa yang tidak memiliki tanah, sebagai gantinya, wajib bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun yang dikuasai secara paksa oleh penjajah.

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem Iblis ini jauh lebih keji dan kejam dibanding pola-pola monopoli VOC, apa sebab? Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga seenak perut penjajah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi zaman keemasan kolonial Hindia Belanda selama satu abad lebih (1835-1940).

Akibat sistem hegemoni-monopoli yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh ratu Belanda pada 25 Desember 1839. Padahal, ratusan ribu dan mungkin jutaan nyawa para petani, buruh dan pekebun, khususnya di Jawa, melayang begitu saja dan tidak dikubur, akibat kelaparan dan keletihan selama tanam paksa yang begitu keji dan tidak manusiawi.

Cultuurstelsel kemudian dihentikan—dengan alasan politis—setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Pada gilirannya, gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan dan dijadikan isu internasional bahwa pemerintah kolonial telah melakukan eksploitasi berlebihan terhadap Bumiputra. Muncullah orang-orang humanis dan liberal, misalnya: dari dunia sastra ada nama Eduard Douwes Dekker, di ranah jurnalistik muncul E.S.W. Roorda van Eisinga, dan di gelanggang politik dilokomotifi oleh Baron van Hoevell. Dari sinilah, kelak, lahir gagasan politik etis.

Kondisi pemiskinan dan penindasan sejak tanam paksa dan UU Agraria ini mendapat kritik dari sejumlah aktivis humanisme. Seorang asisten Residen di Lebak, Banten, Eduard Douwes Dekker mengarang buku Max Havelaar (1860) dengan nama samaran Multatuli yang mereportase kondisi para petani tanam paksa yang menderita kelaparan dan gizi buruk akibat tekanan pejabat Hindia Belanda dan ironisnya didukung oleh centeng-centeng penjajah dari pribumi sendiri, yakni para bupati, adipati dan mandor-mandor yang rela menjadi anjing-anjing penjajah. Memang, politik adu domba dan politik pecah-belah Belanda sangat efektif untuk merusak dan menghancurkan bangsa Indonesia tanpa mengotori tangan mereka.

Abad ke-19 Eropa memang kian mantap lepas landas meninggalkan zaman kegelapan dan teologi skolastik yang membelenggu. Zaman pencerahan benua Biru itu ditandai dengan lahirnya Revolusi Industri yang praktis mengganti “manusia” menjadi “mesin”. Sementara itu, di bumi Nusantara sedang berlangsung abad kegelapan yang penuh kesengsaraan dan penderitaan—terang di sana, gelap di sini.

Ketika filsafat modern Eropa makin gagah (misalnya Auguste Comte dengan karya Positive Philosophy-nya, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Petirin Sorokin, dan tentu saja Karl Marx) dan terus beranak-pinak secara jumawa melahirkan saintek, Eropa semakin pongah dan gencar memproduksi mesin-mesin. Dan, Anda tahu bahan bakar mesin itu apa? Tepat sekali. Minyak! Mulailah ekspansi ke Timur Tengah, tempat di mana emas hitam cair itu tertimbun selama ribuan tahun. Tak hanya mesin-mesin industri, Eropa bahkan gencar menciptakan mesin pembunuh yang kelak menghancurkan bumi pada Perang Dunia I dan II.

Anda tahu, salah satu faktor penting penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa ke hampir seluruh belahan dunia (tanpa terkecuali Belanda) bermula dari tiga perjanjian yang praktis membelah dunia menjadi Barat dan Timur, yakni: perjanjian Demarkasi, Tordesillas dan Zaragoza. Apakah negeri-negeri jajahan diam saja?

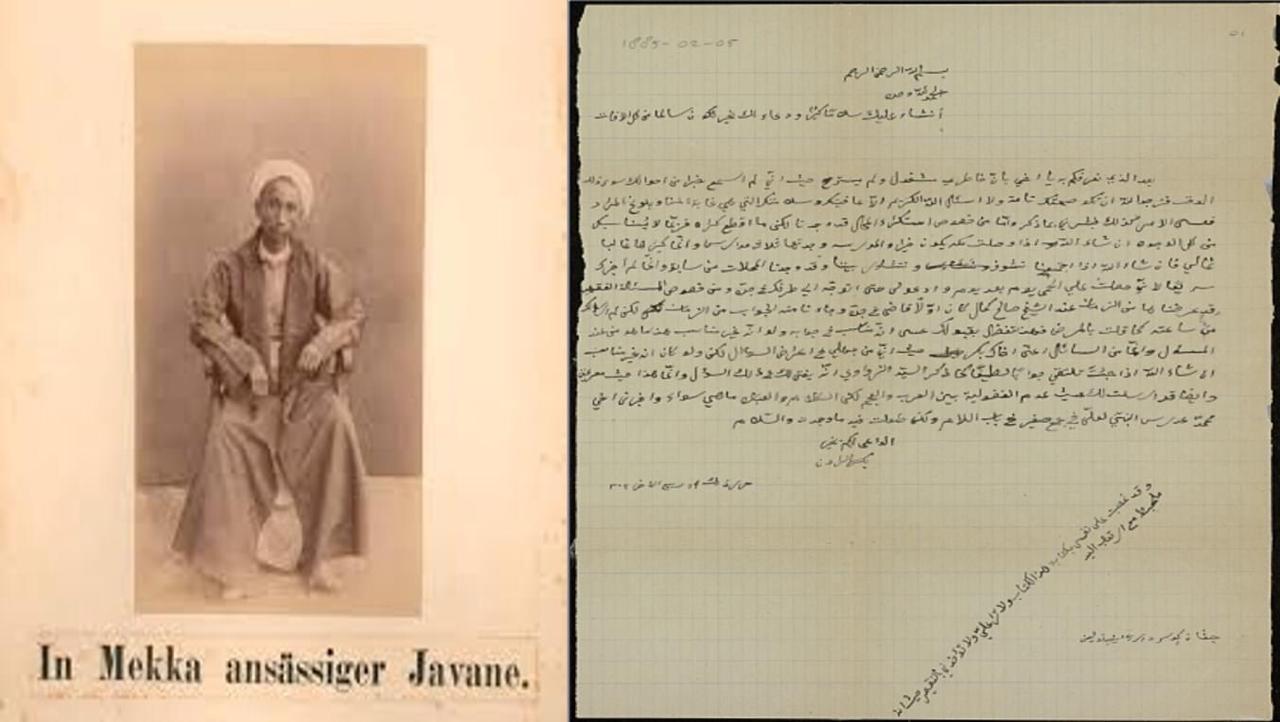

Tentu tidak, di India ada Sir Ahmad Khan (1817-1898) yang melawan kolonialisme Inggris, di Afganistan ada Jamaluddin al-Afghani (1838-1883) yang mengusung pan islamisme untuk melawan Barat, di Mesir ada Muhammad Abduh (1849-1905), di Syria ada Rasyid Ridha (1858-1898), dan di Nusantara ada KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) serta siapa lagi kalau bukan hadhratusy-syaikh KH Hasyim Asy’ari (1871-1947). Maka, jelaslah kini bahwa kebangkitan satu negeri dari ketertindasan oleh penjajahan dimulai oleh kebangkitan para ulama.