Dewasa ini eksistensi pesantren dan santri mengalami peningkatan pesat. Banyak sekali faktor mengapa pesantren hari ini begitu populer, berbeda kondisi pesantren semasa Orde Baru berkuasa. Salah satu kuncinya adalah Gus Dur. Mengapa Gus Dur?

Karena Gus Dur alumni sejumlah pesantren di Jawa, paham pesantren, tidak lupa pesantren, mempopulerkan pesantren dengan sekuat tenaga, dan akhirnya beliau mendapat berkah pesantren. Apa berkah yang diterima Gus Dur dari pesantren?

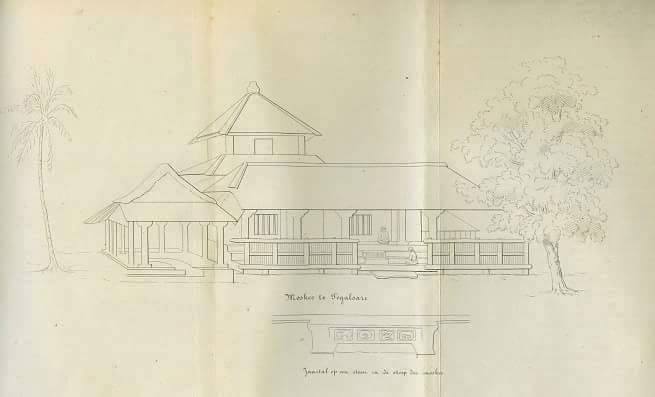

Menjadi presiden, menjadi orang nomor satu di republik ini. Inilah salah satu yang membuat pamor pesantren naik, faktor yang susah sekali dibantah. Tentu saja Gus Dur bukan satu-satunya. Kita bisa menyebut satu nama lagi misalnya, sebagai representasi kaum modernis. Siapa dia almarhum Cak Nur. Ya, Nurcholis Madjid. Tak lain sahabat Gus Dur sendiri, sama-sama dari jombang. Bedanya, Gus Dur alumni sejumla pesantren tradisional, antara lain pesantren Tegalrejo, Magelang. Semenara Cak Nur, alumni Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo.

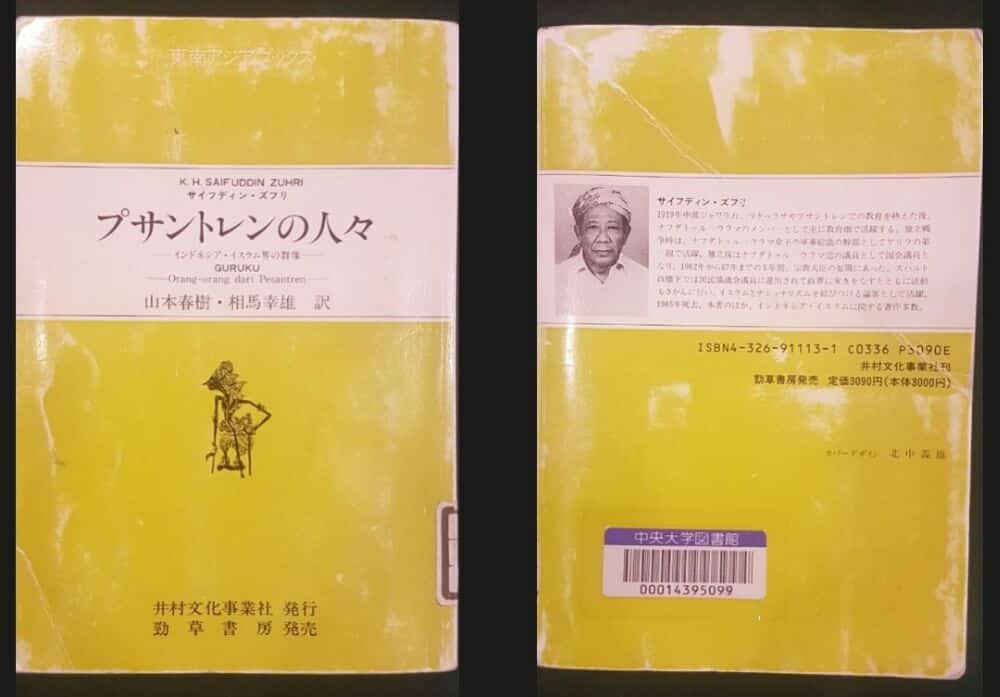

Gus Dur dan Cak Nur adalah contoh tokoh nasional berlatarbelakang pesantren untuk menggambarkan bahwa pesantren bukan hanya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi normativitas. Namun lebih dari itu pesantren telah menapaki jalan sejarah (historisitas) sebagai bagian tak terpisahkan dari konteks kebangsaan. Pun untuk menemukan bukti tentang peranan pesantren di setiap lini kehidupan dewasa ini bukan perkara sulit. Baik bukti berupa fisik lembaga pesantren itu sendiri di berbagai tempat maupun literatur tentang pesantren.

Banyak indikasi tentang keberadaan pesantren di setiap lini kehidupan. Banyak literatur tentang pesantren, pemikiran pesantren, gerak politik kaum santri, sejarah Pesantren Lirboyo (Kediri, Jawa Timur) yang berhasil menekan laju gerakan komunis di Karesidenan Kediri, Pesantren Langitan (Widang, Tuban, Jawa Timur) dengan KH Abdullah Faqih yang menjadi sentral konsolidasi para kiai dalam forum Poros Langit, keberhasilan KH Arwani (almarhum almaghfurlah) lewat Pesantren Krapyak Jogja dan Pesantren Yanbu’ul Qur’an (Kudus, Jawa Tengah) dalam menelorkan ratusan pesantren yang khusus untuk para penghafal Alquran.

Pertanyaannya: apa sesungguhnya pesantren itu, dari mana asal-usulnya, bagaimana riwayat berdirinya, siapa tokoh-tokoh yang memunculkannya, dalam konteks apa ia dapat berkembang pesat, dan sejak kapan ia mampu eksis di tengah berbagai pergolakan politik?

Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan itu dengan bersandar dari satu buku agak lama terbitan Kementerian Agama RI. Buku ini hasil penelitian Hanun Asrahah, Kustini, Amin Haedari, dan Marta Hendra. Buku ini hanya sekitar 200 halaman, tapi sudah cukup untuk memberikan informasi kepada kita tentang pesantren, khususnya di Jawa.

***

Desa (tanah) perdikan adalah tempat yang mendapatkan kebebasan membayar pajak atau kerja rodi oleh penguasa setempat. Status tanah perdikan telah dikenal jauh sebelum kedatangan Islam di Jawa. Berdasar prasasti-prasasti yang ditemukan, status desa perdikan sudah dikenal di Jawa sejak masa Mataram awal. Prasasti Dieng (809 M) menjelaskan bahwa tanah perdikan dimaksudkan sebagai anugerah kepada pejabat desa atau perseorangan karena jasa atau untuk kepentingan tertentu tanah itu diberikan (hlm. 78).

Pada masa Hindu-Budha secara umum tanah bebas ditetapkan untuk kepentingan tertentu. Di samping diberikan kepada seseorang yang telah memiliki jasa kepada raja, juga ditetapkan untuk orang-orang yang memberikan contoh kehidupan saleh kepada lingkungan masyarakat mereka atau memberikan pengajaran, serta untuk penduduk yang merupakan abdi-abdi Tuhan dan gunung suci Brahmana, pertapaan, biara-biara para rahib, tempat-tempat suci, makam-makam, dan sebagainya (hlm. 82).

Lima Desa Pesantren

Bruinessen mencatat, dari 244 tanah perdikan yang secara eksplisit dipergunakan untuk pesantren ada lima desa: Pesantren Tegalsari (Ponorogo/Panaraga), Pesantren Sewulan dan Banjarsari (Madiun), Pesantren Maja (Pajang, Surakarta), dan Pesantren Melangi (Yogyakarta) (hlm. 99). Namun tidak semua pesantren di Jawa didirikan di atas tanah perdikan, seperti Pesantren Sidaresma (Surabaya) yang didirikan dan dikembangkan tanpa memperoleh hak istimewa itu. Bahkan di luar Jawa terdapat lembaga pendidikan pesantren yang berkembang pesat semacam di Jawa, tanpa melalui sistem tanah perdikan karena di sana tidak dikenal istilah itu (hlm. 100).

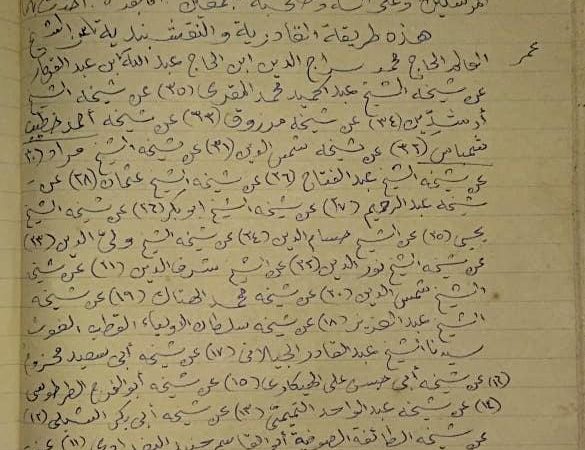

Sebagaimana penjelasan itu, sistem pendidikan pesantren di Jawa merupakan kesinambungan dari kegiatan pendidikan dan tarekat di pusat penyebaran Islam dan tarekat di Jawa. Pusat-pusat pengajaran dalam praktek sufistik (seperti zawiyah di dunia Islam) pada akhirnya berkembang menjadi pesantren. Praktek suluk (menempuh sesuatu) yang merupakan kegiatan tarekat telah memperkenalkan amalan-amalan tarekat yang berkembang dalam lingkungan pesantren (hlm. 133). Praktek ini cepat berkembang lantaran masyarakat Jawa bercenderung dengan ajaran sufistik (hlm. 155).

Pada abad ke-18 M sistem pendidikan Islam pesantren mulai terbentuk. Kebutuhan terhadap pendidikan Islam, melahirkan pola-pola pengajaran pendidikan dan pendidikan Islam sehingga terbentuklah sistem pendidikan pesantren. Sistem pendidikan pesantren dipakai oleh masyarakat Jawa secara berulang-ulang dan selanjutnya sistem tersebut menjadi pola umum dan diterima oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan. Melalui lembaga ini, masyarakat mentransfer ajaran-ajaran dan keilmuan Islam.

Pada abad ke-19 M pesantren berkembang pesat dan mencapai momentumnya. Pesantren didirikan masyarakat Muslim Jawa di mana-mana di seluruh Jawa dan Madura. Tanpa disadari pada abad ini pesantren telah melembaga di Jawa dan sampai saat ini pesantren tidak kehilangan fleksibilitasnya sebagai sarana transformasi pengetahuan dan budaya.

Kebangkitan Islam dan Kolonialisasi

Ada beberapa faktor yang memengaruhi dan mempercepat perkembangan pesantren di Jawa pada abad ini yang secara detail dibahas dalam buku ini.

Pertama, kebangkitan Islam. Sejak abad ke-14 M Islam telah memperoleh pijakan yang kukuh di Jawa. Selama berabad-abad Islam menyebar ke seluruh pelosok di Jawa sampai penerimaannnya di wilayah besar yang terakhir, yaitu “sudut Timur”, yang terjadi pada akhir abad ke-18 M. Sebagian besar orang Jawa barangkali telah menerima keyakinan Islam, tetapi yang berkembang subur adalah Islam mistik yang mengandung spekulasi metafisik dari masa pra-Islam.

Kedua, kolonialisasi. Pada awal abad ke-19 M kebencian masyarakat telah memuncak sehingga terjadi ketegangan antara masyarakat Jawa dengan orang-orang Eropa. Ketegangan-ketegangan ini akhirnya meledak menjadi peperangan antara masyarakat Jawa dengan bangsa Eropa yang menjajah, dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat di Ja, seperti petani, para bangsawan kraton, kiai, para haji, dan santri-santri. Kecencian dan sikap permusuhan masyarakat Jawa dengan kolonial ini mendorong masyarakat pada pemantapan dan upaya untuk mempertahankan identitas diri pada masyarakat Jawa.

Dalam keadaan tertindas, resah, dan gelisah masyarakat Jawa kemudian memakai Islam sebagai identitas kultural untuk melawan Belanda. Di sinilah kemudian pesantren mendapat pengaruh di masyarakat dan semakin berkembang “berkat” kesombongan kolonial Belanda. Misalnya, meskipun di Banten tidak banyak ditemui pesantren besar, namun pesantren-pesantren kecil pada tahun 1888 mempunyai peranan penting dalam peristiwa pemberontakan petani Banten. Kalangan santri pesantren di Banten dikenal sangat radikal dalam melawan pemerintah Belanda.

Di Cirebon, pimpinan Pesantren Lengkong Kuningan, Kiai Hasan Maulani, tak pernah pantang menyerah dalam mempertahankan keberadaan pesantren di hadapan kolonial Belanda. Kiai yang dibuang di Tondanao pada tahun 1942 karena terlibat Perang Jawa ini beserta santri-santrinya mempunyai pengaruh kuat sehingga ditakui oleh Belanda. Sementara itu, Kiai Rifa’i Kalisalak tak jauh sifatnya dengan Kiai Maulani, bedanya ia dibuang ke Ambon karena idealismenya terhadap pesantren (hlm. 182).

Jelas peranan kiai yang berani melawan itu telah membantu mempercepat pengembangan agama Islam di pedesaan. Islam di Jawa secara perlahan-lahan mulai menanggalkan sifat-sifat lokal yang sinkretik dan meningkatkan pertumbuhan ortodoksi Islam di pedesaan yang dipelopori oleh guru-guru agama dan kiai-kiai. Kiai sebagai elit keagamaan mempunyai pengaruh yang luas di masyarakat. Kesadaran akan tanggungjawab dan tugas sebagai ulama kepada umatnya, mendorong kiai untuk memelihara hubungan dengan santri-santrinya serta masyarakat sekitarnya melalui pengajaran, khatbah di masjid, upacara doa, dan kunjungan ke rumah-rumah penduduk.

Maka, kiai sebagai guru dan penyebar agama Islam memiliki peranan penting di pedesaan dalam melawan penjajah. Posisinya sebagai sosok intelektual atau ulama dalam komunitas Muslim sangat sentral dalam menggerakkan gerakan-gerakan sosial dari kelompok-kelompok yang memiliki berbagai kepentingan menjadi gerakan-gerakan ideologis.

Kiai sebagai intelektual memiliki kekuatan untuk memperdalam dan mengintensifkan perjuangan dengan cara memantapkan dorongan-dorongan personal menjadi dorongan-dorongan kelompok dan menggerakkan mereka menuju perjuangan demi ‘kebebaran abadi’. Oleh karena itu, pada masa penjajahan dapat dilihat bagaimana pesantren menjadi alat pengendali ideologi yang efektif (hlm. 176).

Buku ini mencoba memberikan pengantar kepada pembaca tentang sejarah perkembangan pesantren sehingga melembaga sebagaimana dapat kita saksikan dewasa ini di hampir setiap daerah di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang mulanya mempunyai tujuan murni memberikan pendidikan bagi rakyat, kini telah berkembang –antara lain– menjadi kekuatan legitimasi politik. Tak mengherankan jika pesantren sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi bagi kelompok politik untuk meraih dukungan. Maka, sejarah berdirinya pesantren di berbagai daerah pun sering mengilhami para peneliti untuk terus menggali sejauh mana peranan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah Air.

Sosoknya yang dewasa ini mempunyai corak dan sistem pembelajaran yang berbeda jauh dengan masa lalunya menjadikan kita dapat menangkap bahwa pesantren telah mengalami pergeseran yang luar biasa dari awalnya (dulu cenderung memakai sistem pembelajaran bandongan dan sorogan, kini telah mengalami modernisasi menjadi klasikal). Sehingga tak berlebihan ketika buku ini dinilai menjadi kebutuhan tersendiri bagi para peneliti agar lebih intensif mempelajari bagaimana kini pesantren harus berupaya beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin plural dengan kecanggihan peradaban kapitalisme yang rakus, licik, dan menyebalkan.

Menggali sejarah pesantren bukan pekerjaan gampang. Apalagi rentang waktu yang telah berjalan sudah dilewati oleh berbagai peristiwa sehingga membutuhkan ketelitian akurat. Dan buku ini pun belum dapat dinilai sempurna dalam menggali itu. Sebab data yang dipakai lebih banyak berdasarkan data pustaka, sementara data lapangan yang semestinya diikutsertakan sebagai penyempurna tidak dilibatkan secara maksimal. Namun demikian, inilah satu-satunya buku sejarah pesantren yang mencoba menyempurnakan literatur-literatur tentang pesantren yang lebih dulu dipublikasikan.