Ramadan dikenal oleh umat Islam sebagai bulan untuk berpuasa, bulan di saat Muslim seluruh dunia tidak makan dan minum sepanjang hari. Ramadan menjadi salah satu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan, keutamaan, dan keistimewaan. Kita mengetahui Ramadan sebagai bulan ke-9 dalam penanggalan Hijriah, penanggalan yang menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya. Muslim laki-laki dan perempuan berakal yang telah balig, mampu (sehat), dan tidak sedang dalam halangan syar’i diwajibkan menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan dari Subuh hingga terbenamnya matahari.

Ramadan memiliki makna yang sangat mendalam bagi umat Islam sebagai momentum penghambaan manusia kepada Allah Swt. Puasa di bulan Ramadan tidak hanya diartikan sebagai ibadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan peran batin dengan bentuk hamba yang bertakwa sebagai muaranya. Allah Swt. berfirman dalan Q.S. Al-Baqarah ayat 183:

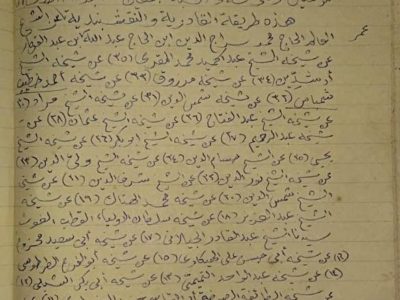

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Ternyata, ibadah puasa telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Qur’an (2000) menjelaskan, agama-agama samawi memiliki prinsip akidah, syariat, dan akhlak yang sama dari segi ajaran agama. Tentu saja cara dan kaifiatnya dapat berbeda, namun esensi dan tujuannya sama, yaitu mengajarkan keesaan dan pendekatan kepada Allah Swt.

Ramadan datang dengan sambutan meriah oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Semua Muslim bersuka cita menyambut Ramadan dengan ucapan “Marhaban Ya Ramadan” (selamat datang, wahai Ramadan). Marhaban, diambil dari kata “rahb” yang berarti luas atau lapang. Marhaban memiliki makna bahwa kita menyambut dan menerima tamu agung yang datang (Ramadan) dengan penuh lapang, kegembiraan, ketenangan, serta dipersiapkan baginya tempat yang luas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya sebagai upaya mengasah dan mengasuh jiwa-jiwa manusia.

Marhaban, meminjam pendapat dari Ach Dhofir Zuhry, penulis buku Peradaban Sarung, juga bisa artikan sebagai tempat berhenti sejenak bagi para musafir atau pengelana untuk mengambil bekal bagi dirinya maupun kendaraannya. Tempat itu adalah Ramadan, 1 bulan yang disediakan oleh Allah Swt. bagi manusia untuk mengambil bekal sebaik-baiknya sebelum melanjutkan perjalanan hidup berikutnya, yaitu 11 bulan setelah Ramadan.

Ramadan, dalam kamus al-’Ayn dan al-Mu’jam al-Wasith, sebagaimana dijelaskan oleh Sofyan Yahya dalam NU Online (2019), diartikan sebagai panasnya batu karena sengatan sinar matahari, panas yang membakar, atau hujan yang turun sebelum musim gugur. Latar belakang penamaan bulan Ramadan bersifat ekologis-geografis, sesuai dengan kondisi cuaca musim panas di kawasan Arab pada saat itu yang dikenal dengan istilah “ramdha”, satu akar kata dengan Ramadan.

Penamaan Ramadan di atas dipandang rasional karena bersumber dari realitas geografis dan sosial bangsa Arab pra-Islam, meskipun tidak selamanya sesuai dengan realitas masa kini. Agar makna Ramadan memiliki korelasi dengan makna dasarnya, terdapat rasionalisasi baru karena kewajiban puasa di bulan tersebut. Ramadan dimaknai sebagai bulan pembakar dosa-dosa, bulan yang melebur catatan buruk manusia hingga habis terbakar.

Di bulan suci Ramadan ini, umat Muslim sedang melaksanakan ibadah tahunan (annual worship), yaitu puasa selama satu bulan penuh. Puasa memiliki ragam sebutan di beberapa daerah, namun istilah “shiyam” dan “shaum” banyak dikenal lantaran keduanya merupakan diksi asli dari perintah kewajiban berpuasa yang termaktub di Al-Qur’an. Lantas, apa perbedaan antara “shiyam” dan “shaum”?

Dalam Bahasa Arab, kata kerja “shama” memiliki arti menahan (al-imsak). Kata ini memiliki dua isim masdar (invinitive) yang biasa digunakan, yaitu “shiyam” dan “shaum”. Ternyata, keduanya memiliki kekhususan dalam penggunaannya di Al-Qur’an. Menurut Muhammad Qurash Shihab, pengarang Tafsir Al-Misbah, kata “shiyam” digunakan dalam konteks menahan diri dari makan dan minum seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 183 dan menjadi dasar umat Islam berpuasa Ramadan. Sedangkan kata “shaum” digunakan dalam konteks menahan diri dengan tidak mengucapkan sesuatu yang tidak berguna, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Maryam ayat 26:

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

“Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.”

Konteks ayat di atas bercerita tentang Sayidah Maryam as. ketika membawa Nabi Isa as. di hadapan kaumnya, diberi pesan oleh Allah Swt. agar melakukan “shaum”, yaitu menahan diri dengan tidak berbicara menyangkut kelahiran putra yang lahir tanpa ayah itu. Kata “shaum” pada ayat di atas bukan berarti tidak makan dan minum, karena awal ayatnya memerintahkan beliau untuk makan dan minum. Kata “shaum” pada ayat di atas berarti menahan diri dengan tidak berbicara karena ketiadaan manfaat pembicaraan ketika itu.

Dalam teori hierarki kebutuhan, Abraham Maslow, seorang teoretikus kepribadian, menyebutkan bahwa makan dan minum termasuk dalam kebutuhan fisiologis atau primer manusia. Sementara menurut Sigmund Freud, seorang psikoanalis, keinginan makan dan minum tersebut diibaratkan sebagai keinginan yang muncul secara alami. Namun ketika seseorang tengah “shiyam”, orang tersebut diharuskan untuk menahan itu semua, mengendalikan diri dengan tidak ‘mendekati’ kenikmatan tersebut.

Hakikat puasa Ramadan memang tidak boleh berhenti pada “shiyam” saja, tetapi ia harus memiliki makna yang jauh lebih dalam, yaitu “shaum”. Makna “shaum” menyentuh aspek etik sufistik, lebih dari sekadar menahan diri dari makan dan minum serta kepentingan fisik, ia memberi tuntunan umat manusia untuk turut menahan diri dari berbicara hal-hal yang tidak baik. Beberapa dari kita mungkin mudah untuk menahan lapar dan dahaga, namun menjaga lisan dari ucapan yang tidak baik terasa jauh lebih berat, bahkan termasuk perkataan di media sosial. Di bulan Ramadan ini, sejatinya kita sedang menunaikan puasa berganda, sekali dengan “shiyam” dan di kali lain dengan “shaum”.

Lebih dari sekadar melatih fisik, momen Ramadan kali ini dapat menjadi saat yang tepat untuk kembali melatih batin, yaitu melatih batin dengan melakukan pengelolaan dan pengendalian. Apa yang harus dikelola? Apa yang harus dikendalikan? Kita memang tidak bisa mengendalikan dunia atau bahkan mengubah dunia secara langsung, tetapi kita bisa mengelola diri kita sendiri, mengelola kondisi batin, mengendalikan diri kita sendiri, mengubah cara pandang kita sendiri, dan mengubah pola pikir kita sendiri.

Ramadan kerap disebut sebagai as-Syahr at-Tarbiyah atau bulan pendidikan. Dalam konteks ini, puasa dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kecerdasan emosi serta mendidik manusia agar dapat melakukan pengendalian diri (self control) dan pengelolaan diri yang merupakan bagian dari emosi batin. Ramadan mampu menjadi laboratorium pendidikan mental bagi umat manusia dengan mengendalikan emosi dan psikis sehingga berimbas pada lahirnya karakter yang berakhlak, kuat, istikamah, dan berintegritas.

Ramadan adalah kurikulum pembelajaran sepanjang 29/30 hari yang diperuntukkan bagi kita sebagai bentuk latihan untuk menjalani kehidupan. Kembali meminjam pendapat Ach Dhofir Zuhry, tidak ada sistem pendidikan yang lebih hebat daripada Ramadan, tidak ada pembentukan karakter yang agung melainkan hanya Ramadan. Ramadan melatih kita untuk mengikis kepribadian kita yang jemawa, pongah, dan culas menuju pribadi yang arif dan bijaksana. Di luar Ramadan, kita mungkin saja bebas melakukan apa pun yang kita mau. Tetapi di saat Ramadan, hidup kita melaju dengan penuh kompromi dengan selalu menahan diri, hingga kita mampu menjadi manusia yang kembali fitri nantinya, sebagaimana hari ketika ibu melahirkan kita ke dunia.

Ramadan melatih kita untuk membuang jauh-jauh pribadi yang acap kali memberhalakan egoisme pribadi hingga sektoral, abai terhadap sekitar, dan tak acuh kepada sesama. Padahal, puasa Ramadan mengajari kita untuk bersikap peduli (sense of responsibility). Dalam praktiknya, puasa mengajari kita untuk peka dengan tindakan berbagi kepada saudara kita yang tengah kesulitan. Di sinilah mengapa puasa Ramadan menjadi ibadah yang memiliki nilai sosial yang paling tinggi.

Ramadan tahun ini, 1441 H atau 2020 M, mungkin saja terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, kita melangsungkan Ramadan di tengah pandemi Covid-19 yang membatasi atau bahkan nyaris menghentikan aktivitas manusia di mana pun berada, tak terkecuali aktivitas ibadah di masjid-masjid dan rumah ibadah pada umumnya. Namun, setiap peristiwa pasti memiliki hikmah di baliknya. Ada makna yang sejatinya lebih besar dan penting daripada krisis pandemi, yaitu krisis atas diri kita sendiri dan gejolak yang ada di dalam diri kita sendiri.

Barangkali, Ramadan ini adalah kesempatan terbaik kita terus berbenah dan memperbaiki diri atas krisis pribadi yang ada. Alih-alih sebagai ajang unjuk kesalehan semata, Ramadan patut dijadikan waktu yang tepat untuk menyingkirkan egoisme dan kebisingan emosi pribadi, beristirahat sejenak dari segala hiruk pikuk, serta beruzlah dari ruang publik. Kita dapat beruzlah melalui ibadah-ibadah yang sifatnya personal, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Tujuannya tidak lain adalah untuk lita’abbud (menyembah Allah), kemudian litaqarrub (mendekatkan diri kepada Allah), hingga sampai pada tingkatan litahaqquq (menemukan hakikat).

Ramadan menjadi momentum refleksi bagi kita untuk memandang ke belakang, apa saja yang kurang dari sikap diri kita di tahun-tahun sebelum datangnya Ramadan. Ya, Ramadan adalah bulan latihan dari puasa yang sesungguhnya, yaitu 11 bulan pasca-Ramadan. Apakah selama Syawal hingga Syakban kita juga mampu berpuasa layaknya di bulan Ramadan? Puasa dalam rangka menahan diri dari sifat-sifat yang tidak laik sebagai manusia ber-Tuhan dan beragama. Puasa Ramadan adalah proses pembentukan diri menjadi manusia seutuhnya, proses penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya, serta proses pembelajaran untuk mengambil bekal sebaik-baiknya untuk menjalani kehidupan di dunia bahkan di akhirat. Wallahu a’lam. [HW]