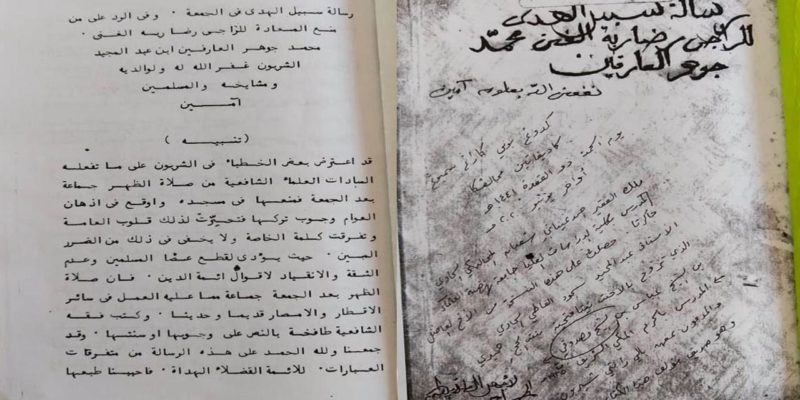

Berikut ini adalah kitab berjudul “Sabîl al-Hudâ fî al-Jum’ah fî al-Radd ‘alâ Man Mana’a al-Mu’âdah” (رسالة سبيل الهدى في الجمعة في الرد على من منع المعادة) karya KH. Jauhar Arifin b. Abdul Majid (1868–1941 M), seorang ulama Jawa Barat dari Pesantren Balerante, Palimanan (Cirebon).

Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan berisi kajian fikih terkait hukum salat Jumat beserta “shalat al-mu’âdah” (salat zuhur yang dilakukan setelah salat Jumat). Dalam kolofon, didapati informasi jika kitab ini diselesaikan di Balerante pada malam Jumat, 21 Jumadil Akhir 1346 Hijriah (bertepatan dengan 16 Desember 1927 Masehi).

Kitab ini kemudian dicetak pada tahun yang sama (1927), lalu dicetak ulang pada tahun 1395 Hijriah (1975 Masehi). Cetakan kedua ini disponsori oleh Haji Asyikin, seorang saudagar asal Sindanglama, Malausma (Majalengka) yang juga murid dari KH. Jauhar Balerante. Jumlah keseluruhan halaman kitab adalah 112 (seratus dua belas) halaman. Saya mendapatkan fotokopian kitab ini dari naskah asli versi cetakan kedua dari sahabat saya al-Fadhil Ustaz Abdul Majid Abdul Majid pada Jumat (26/06/20) yang lalu.

Di beberapa kawasan di Nusantara pada peralihan abad 19 dan 20 M, terjadi sebuah dinamika wacana keislaman yang mengemuka dan cukup menyita perhatian, yaitu seputar hukum mendirikan dua salat jumat atau lebih dalam satu kawasan (ta’addud al-jum’ah fî baldah wâhidah). Dalam hukum fikih mazhab Syafi’i yang populer, kondisi demikian (ta’addud al-jum’ah) mengkonsekuensikan tidak sah-nya hukum ibadah jumat, yang oleh karenanya diharuskan melaksanakan salat zuhur setelah salat Jumat (shalat al-mu’âdah).

Di antara ulama Nusantara yang pernah terlibat dalam dinamika ini adalah Syaikh Nawawi Banten (w. 1897), ulama besar Makkah asal Banten, juga Sayyid Usman b. Yahya (w. 1913), ulama sentral Betawi asal Hadhrami yang menjabat sebagai mufti Batavia, juga Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1916), ulama besar Makkah asal Minangkabau dan juga imam serta khatib Masjidil Haram.

Dinamika tersebut juga terjadi di wilayah Karesidenan Cirebon yang membawahi kabupaten-kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Dinamika ini terekam dalam kitab “Sabîl al-Hudâ” karya KH. Jauhar Balerante yang sedang kita perbincangkan ini. Dalam kata pengantarnya, KH. Jauhar Balerante menulis:

قد اعترض بعض الخطباء في الشربون على ما تفعله السادات العلماء الشافعية من صلاة الظهر جماعة بعد الجمعة فمنعها في مسجده وأوقع في أذهان العوام وجوب تركها فتحيرت لذلك قلوب العامة وتفرقت كلمة الخاصة

(Seorang khatib di Cirebon telah menentang praktik salat zuhur berjamaah yang dilakukan bakda salat jumat yang mana praktik tersebut telah disepakati hukumnya oleh mayoritas ulama Syafi’iyyah. Khatib itu pun melarang praktik itu di masjid yang dipimpinnya. Keputusan sang khatib itu pun menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam, juga menimbulkan perdebatan di kalangan ulama).

“Seorang khatib Cirebon” yang disebutkan oleh KH. Jauhar Balerante di atas tampaknya memiliki posisi dan pengaruh yang tidak kecil. Pasalnya, khatib tersebut membawa perkara ini hingga sampai ranah pengadilan dan residen Cirebon. Akibatnya, isu “shalat al-mu’âdah” ini pun kian memanas. Lebih jauh dari itu, para ulama dan umat Muslim Cirebon yang melakukan praktik “shalat al-mu’âdah” ini pun sampai diperkarakan dan bahkan dipenjara.

KH. Jauhar Balerante melanjutkan tulisannya:

فقد ذكر بعضهم لحضرة الحكام والقضاة والناس من أهل بلدنا بعد رفع هذه الواقعة اليهم أن صلاتنا معاشر الشافعية الظهر جماعة بعد الجمعة باطلة فمنع هؤلاء الحكام والقضاة أهل بلدنا منها حتى توعدوا لمن فعلها منهم بالحبس وغيره ظنا منهم صدق القائل وفضيلة الناقل وقول العاقل. والحال أنه إما كاذب أو خسيس أو جاهل

(Seorang khatib di Cirebon ada mengadu kepada pihak pemerintah dan penghulu dan juga orang-orang awam penduduk wilayah Karesidenan Cirebon. Ia mengatakan kepada mereka, bahwa “shalat al-mu’âdâh” yang dilakukan oleh mayoritas pengikut mazhab Syafi’i, hukumnya adalah batil. Pihak pemerintah dan penghulu yang terhasut oleh ucapan seorang khatib tersebut kemudian mengancam akan menangkap dan memenjarakan mereka yang melakukan “shalat al-mu’âdâh”. Pihak pemerintah dan penghulu itu menyangka jika ucapan sang khatib itu adalah benar, berlandaskan dalil, dan masuk akal. Padahal, sebenarnya, justru sang khatib itu sedang berbohong, menghasut, dan berbuat kebodohan)

* * * * *

Selain merekam dinamika wacana keagamaan Islam di Cirebon pada paruh pertama abad ke-20 berupa hukum “shalat al-mu’âdah”, kitab “Sabîl al-Hudâ” karangan KH. Jauhar Balerante juga memuat informasi menarik lainnya yang berkaitan dengan aspek ilmu toponimi.

Ilmu toponimi adalah ilmu yang mengkaji seluk beluk nama sebuah tempat atau daerah, termasuk di dalamnya adalah nama jalan, desa, kota, sungai, gunung, laut, dan aspek permukaan bumi lainnya. Toponimi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “topo” (yang berarti tempat) dan “nim” (yang berarti nama).

Toponimi bukan semata-mata berhubungan dengan geografi, tetapi juga dengan ilmu linguistik (kebahasaan), kebudayaan, etnologi, sejarah, arkeologi, filologi (berkaitan dengan naskah kuno), paleografi (berkaitan dengan aksara dan bahasa kuno), hatta dengan politik dan tata negara. Toponimi merupakan penanda identitas dan warisan budaya suatu bangsa.

Beberapa negara, misalnya, dalam kasus menyepakati batas-batas antar wilayah teritorinya, seringkali merujuk pada sumber-sumber sejarah berupa manuskrip, arsip atau peta kuno yang di dalamnya memuat informasi tentang identitas wilayah tersebut (toponimi). Misalnya, dalam kasus “perang urat syaraf” antara Iran dan beberapa negara Arab Teluk terkait identitas dan teritori “kawasan perairan teluk”. Iran menamakan kawasan tersebut dengan “Teluk Persia” dan menganggapnya sebagai wilayah budaya dan teritori Iran, sementara negara-negara Arab menamakannya dengan “Teluk Arab” dan menganggapnya sebagai wilayah budaya dan teritori Arab.

Misal lainnya adalah kasus identitas tempat asal Syaikh Mahfuzh Tremas (w. 1920) dalam sumber-sumber berbahasa Arab. Di sumber-sumber tersebut, desa Tremas disebut sebagai bagian dari wilayah Solo (Jawa Tengah). Padahal, sekarang, Tremas adalah bagian dari wilayah Pacitan (Jawa Timur). Dalam kasus ini, beberapa peneliti Indonesia didapati tergesa-gesa menyalahkan keterangan dalam sumber tersebut. Padahal, jika ditinjau melalui ilmu toponimi, keterangan tersebut tidak salah, karena pada masa Syaikh Mahfuzh lahir, desa Tremas memang masuk wilayah Kasunanan Surakarta (Solo).

Informasi mengenai toponimi yang berkaitan dengan ruang lingkup wilayah Cirebon pada awal abad 20 juga terekam dalam kitab “Sabîl al-Hudâ”. Di sana KH. Jauhar menjelaskan beberapa kawasan di Cirebon berdasarkan batas-batas kultural dan administratif yang berlaku pada saat itu, yang mana sebagian dari batas-batas tersebut telah berubah pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman. Di antara nama-nama kawasan yang disebutkan adalah Plered (الفلاريد), Megu (الماقوه), Weru (الوروه), Panembahan (الفنمبهان), Kaliandul (الكالي هندول), Setu (السيتوه), Trusmi (التروسمي), Palimanan (الفلمنان), Sumber (السمبر), Tegalgubug (التقلقوبوق), Karangsembung (الكارنسمبون), Winong (الوينوع), Kempek (الكمفيك), Plumbon (الفلومبون), Tangkil (التنكيل), Pagagan (الفققان), Mertapada (المرتفدا), Buntet (البونتت), Balerante (البليرانتي) dan lain-lain.

* * * * *

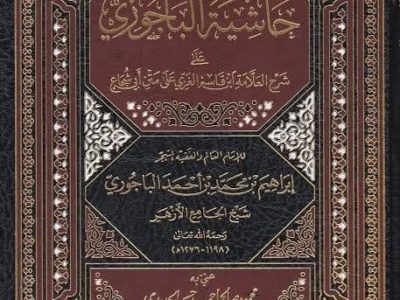

Hal penting lainnya yang ditulis oleh KH. Jauhar Balerante dalam kitabnya ini adalah silsilah dan sanad keilmuan beliau (hal. 100–105). Di sana disebutkan guru utama beliau adalah Syaikh Muhammad Amîn b. Ridhwân al-Madanî (w. 1329 H/1911 M), seorang ulama sentral dunia Islam yang berkedudukan di Madinah. Syaikh Muhammad Amîn Ridhwân al-Madanî juga tercatat sebagai salah satu guru utama dari Syaikh Mukhtar Bogor (w. 1930 M), seorang mahaguru ulama Nusantara di Makkah.

Saat mengembangkan Pesantren Balerante, KH. Jauhar juga didampingi oleh seniornya saat berada di Makkah, yaitu Syaikh Masduqi Majalengka (w. 1935). Nama terakhir terekam dalam catatan kantor konsul Belanda di Jeddah per-tahun 1914/1915 (Bedevaart Verslag 1914/1915) sebagai salah satu ulama Nusantara yang mengajar di Masjidil Haram. Catatan tersebut dirujuk oleh J. Vredenbregt dalam artikelnya yang berjudul “The Haddj: Some of its Features and Functions in Indonesia” dalam Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde 118 (1962), no: 1, Leiden, 91-154; juga oleh M. Saleh Putuhena dalam buku “Historiografi Haji Indonesia” (2007).

Dalam catatan tersebut, Syaikh Masduqi Majalengka disebut sebagai salah satu ulama yang mengajar di Masjidil Haram, berusia 50 tahun (berarti beliau lahir sekitar tahun 1865), lamanya bermukim di Makkah adalah 25 tahun (berarti mulai bermukim di Makkah sejak tahun 1890).

Syaikh Masduqi adalah putra dari Kiyai Ismail Kedungbuni, Kadipaten (Majalengka). Syaikh Masduqi juga memiliki seorang putra, yaitu Kiai Abbas yang wafat di Makkah. Kiai Abbas memiliki seorang putra bernama Bapak Haji Humaidi yang saat ini bermukim di Karangsembung, Kadipaten (Majalengka). Bapak Haji Humaidi adalah mertua dari sahabat saya Ustaz Abdul Majid.

Syaikh Masduqi juga memiliki menantu, yaitu Syaikh Badruzzaman dari pesantren al-Falah Biru, Tarogong (Garut). Syaikh Badruzzaman (1900–1972 M) terhitung sebagai salah satu ulama besar Jawa Barat pada pertengahan abad 20 sekaligus mursyid Tarekat Tijaniyah. Wallahu A’lam. [HW]